Lario Intelvese e Valli del Ceresio / Ritratto territoriale

Un ritratto territoriale dell'area del Lario Intelvese e delle Valli del Ceresio

camera

camera

share_location 384 km²

gavel 34 comuni

groups_2 47.383 abitanti

Chiusura documento: 11/09/2024

Indice sezioni:

Guide alla lettura:

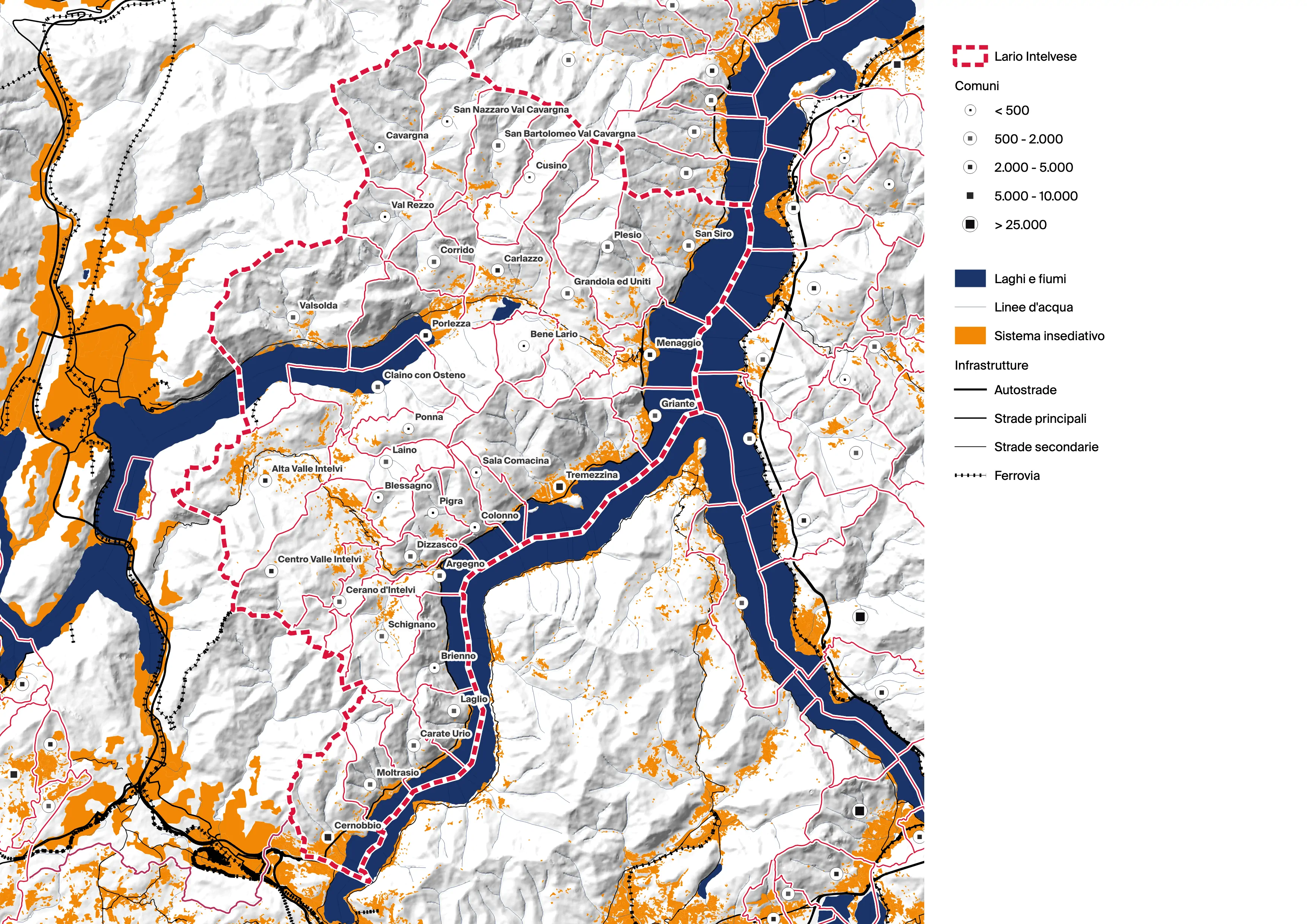

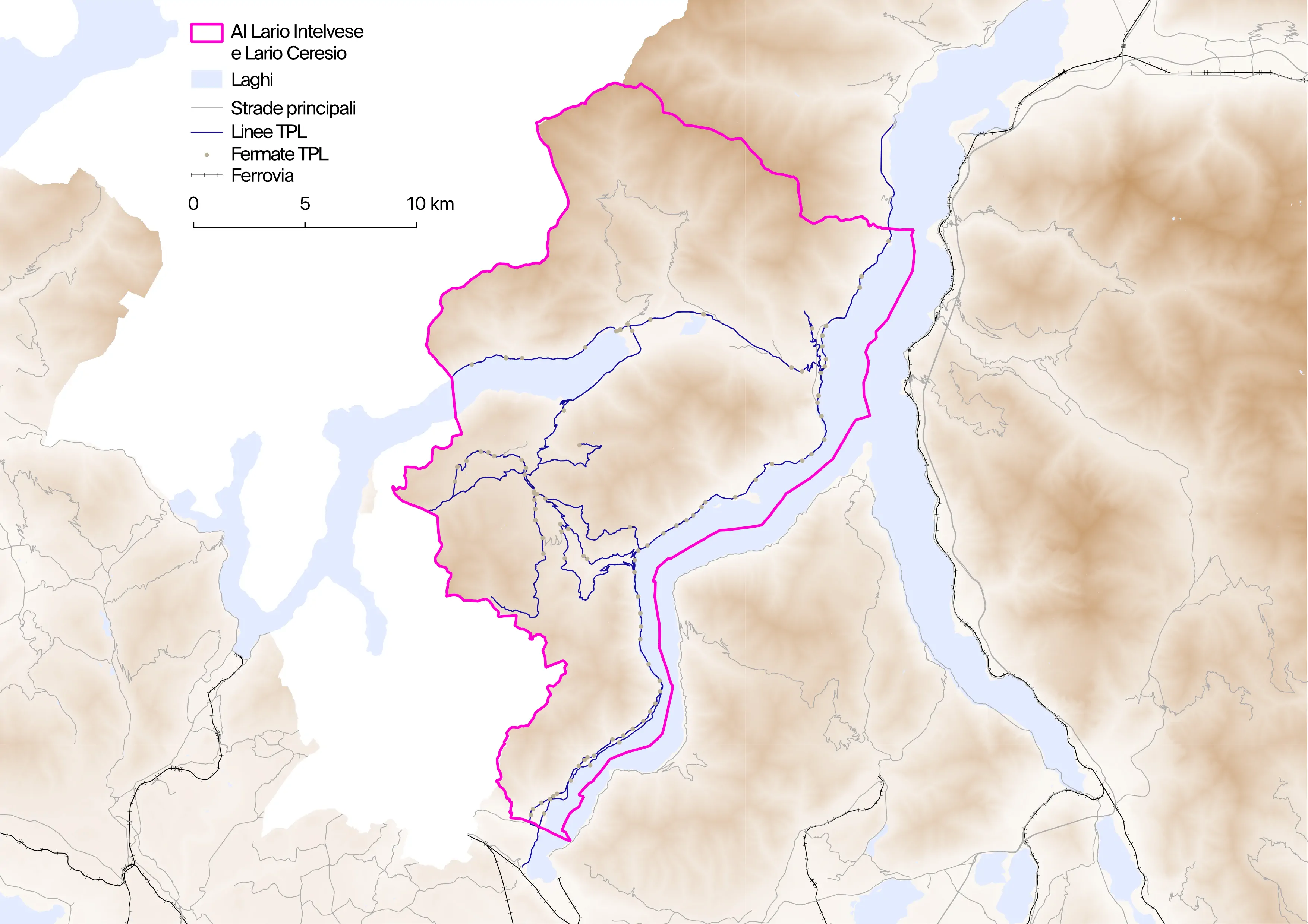

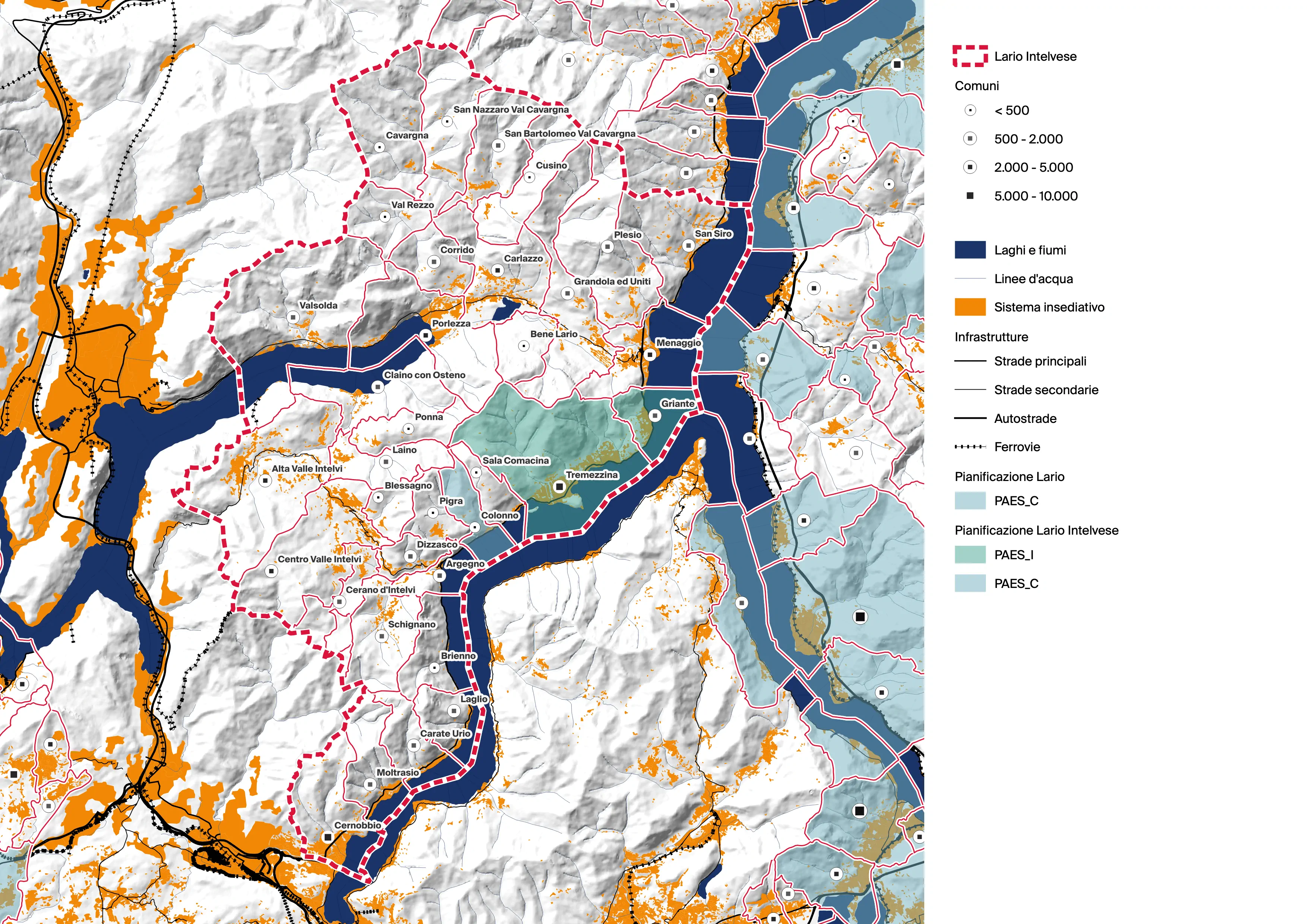

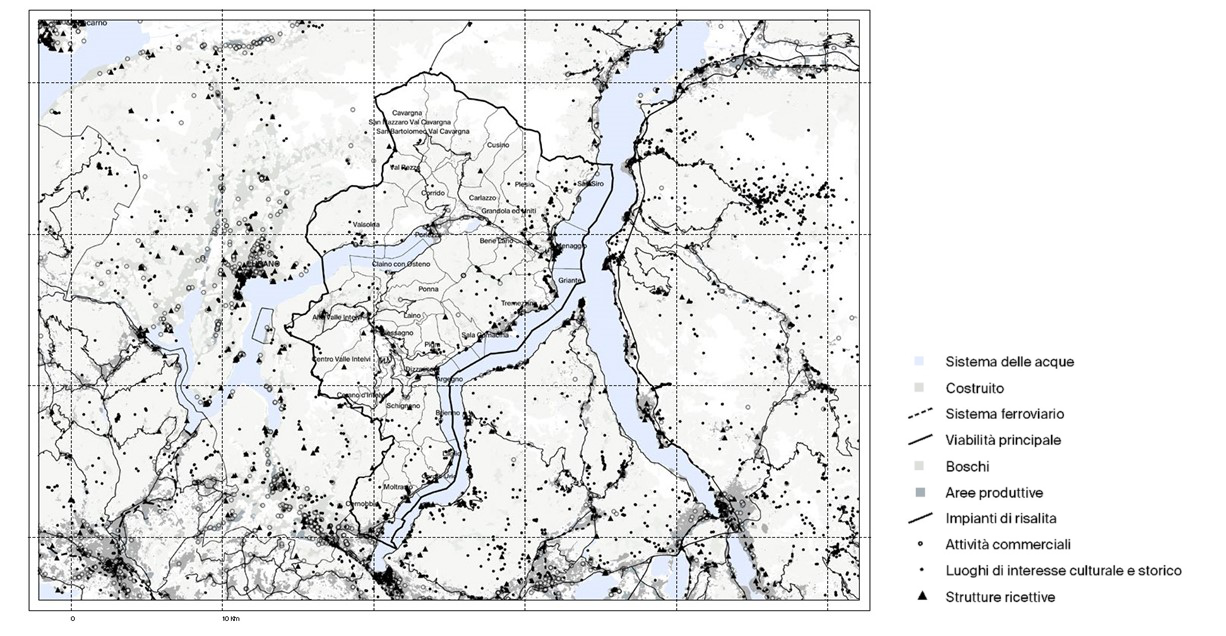

L’Area del Lario Intelvese e Valli del Ceresio è delimitata dal ramo occidentale del Lago di Como, ad est, e dal confine con la Svizzera ad ovest. Un ramo del Lago di Lugano, detto anche Ceresio, si inserisce centralmente rispetto al confine dell’area interessata. Secondo i dati del 2019 nel territorio abitano circa 48.182 abitanti su una superficie territoriale di 384 km2. Il comune con l’estensione territoriale più ridotta è Blessagno (3,56 km2), quella con l’estensione più ampia invece è il comune di Valsolda con quasi 31,7 km2. Il territorio è composto per la quasi totalità da piccolissimi Comuni (popolazione inferiore a 1000 abitanti) e piccoli Comuni (popolazione inferiore a 5000 abitanti). I due Comuni che superano la soglia dei 5000 abitanti sono Cernobbio e Tremezzina (quest’ultimo nato da una recente fusione di Comuni). L’Area è totalmente compresa nella Provincia di Como e confina, nella parte meridionale, con la città Polo capoluogo. Dal punto di vista altimetrico il territorio è caratterizzato da un’altitudine minima di 210 metri sul livello del mare nel comune di Cernobbio (fascia meridionale dell’Area) e da una massima di 1071 metri sul livello del mare nel comune di Cavargna (fascia settentrionale dell’Area).

photo_library

L’area interna definita dalla delibera n. XI/5587 del 23/11/2021 della Regione Lombardia (Agenda del Controesodo) comprende 35 Comuni. 20 Comuni che fanno parte della Comunità Montana Lario Intelvese e 15 comuni che fanno parte invece della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio.

leaderboard Elenco dei comuni con indicazione della popolazione

I Comuni sono stati selezionati a seguito di un’analisi condotta da Polis Lombardia che, attraverso un indice composito, ha individuato i Comuni che presentavano condizioni di fragilità più evidenti a scala regionale.

leaderboard Indice di svantaggio nei comuni dell'area interna

L’indicatore composito di svantaggio elaborato da Polis Lombardia evidenzia come il Comune di Cavargna presenti il valore più alto, insieme ai Comuni di Val Rezzo e San Nazzaro Val Cavargna. Dei sei Comuni lombardi ad aver avuto accesso al Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali (DPCM 30 settembre 2021), due si trovano nell’Area Interna Lario Intelvese e Valli del Ceresio: il Comune di Cavargna e il Comune di Ponna. Rispetto alla totalità dell’Area, sono i Comuni della Val Cavargna ad avere l’indice di vulnerabilità più alto (Cavargna, Cusino, San Nazzaro Val Cavargna, San Bartolomeo Val Cavargna, Val Rezzo): si tratta dei Comuni di montagna posti nella fascia di territorio al confine con la Svizzera e l’Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario.

Il Comune di Griante presenta l’indice di vulnerabilità più basso dell’Area. Anche i Comuni di Cernobbio e Menaggio, posti nella parte meridionale dell’Area e più prossimi al polo di Como, presentano un indice di vulnerabilità molto basso.

Rispetto alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), nata nel 2013 e gestita dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Lario Intelvese e Valli del Ceresio è una delle tre nuove Aree “Progetto” lombarde nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione (2021-2017).

leaderboard Classificazione dei comuni secondo la SNAI

Popolazione

L’evoluzione della popolazione e le sue caratteristiche

Indice sottosezioni:

leaderboard Andamento della popolazione delle aree interne lombarde, 1971-2021

Secondo i dati ISTAT del 2019 nel territorio del Lario Intelvese e Valli del Ceresio vivono 48.182 abitanti. I tre comuni più popolosi sono Cernobbio (6701 residenti) e Tremezzina (5141 residenti) che si affacciano sul lago di Como e il Comune di Porlezza (4964 residenti) che si affaccia invece sulle sponde del lago di Lugano. I tre Comuni meno popolosi appartengono invece alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio: Cusino (223 residenti), Cavargna (208 residenti) e Val Rezzo (164 residenti). Come si può osservare nella figura 2, la popolazione del Lario Intelvese e Valli del Ceresio era all’apice della sua popolazione nel 1971 per poi contrarsi successivamente e riprendere ad aumentare fra il 1991 ed il 2011. Da allora la popolazione complessiva si è nuovamente contratta. Come vedremo più avanti, questo dato aggregato nasconde traiettorie molto diverse in relazione a ogni singolo comune.

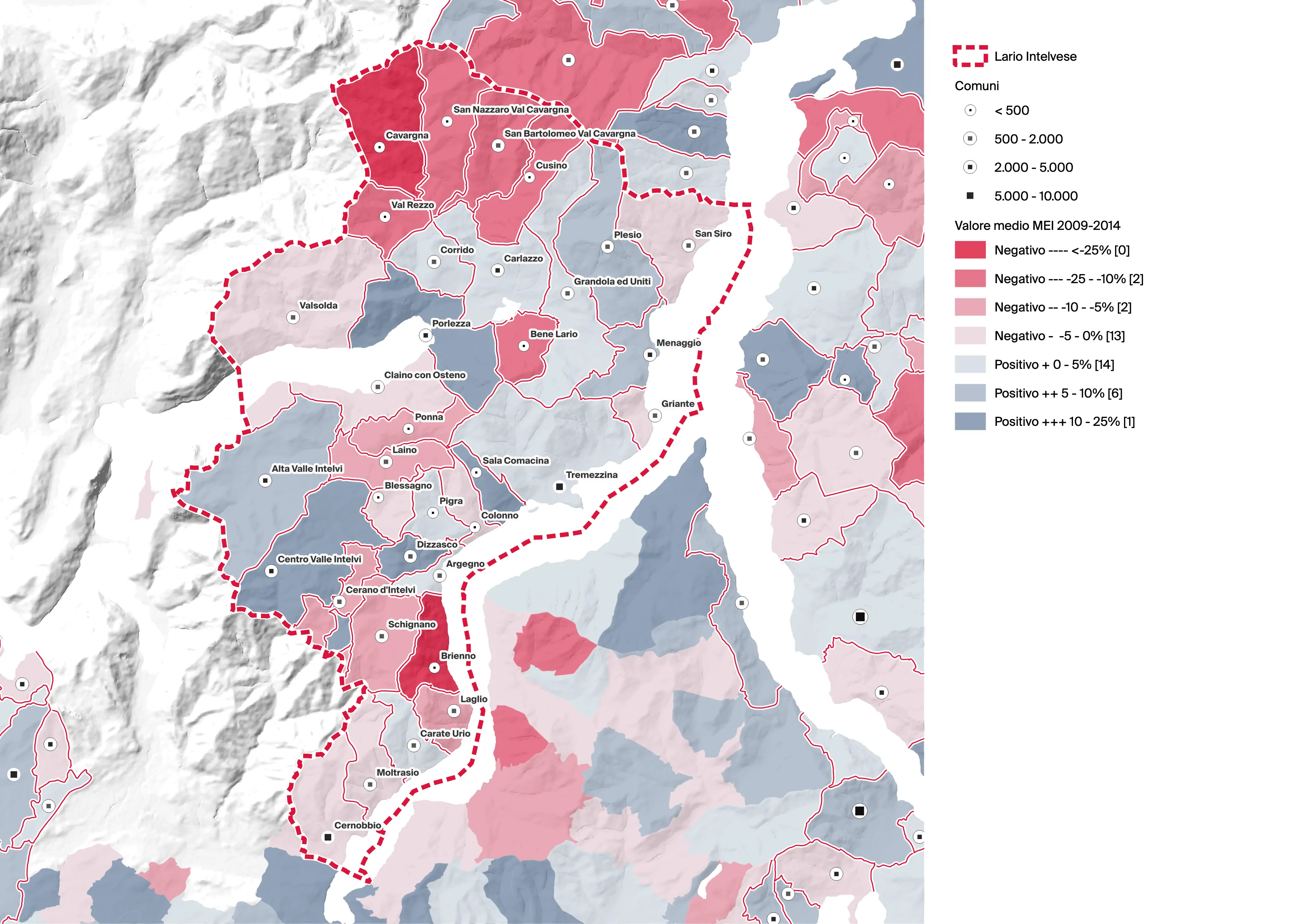

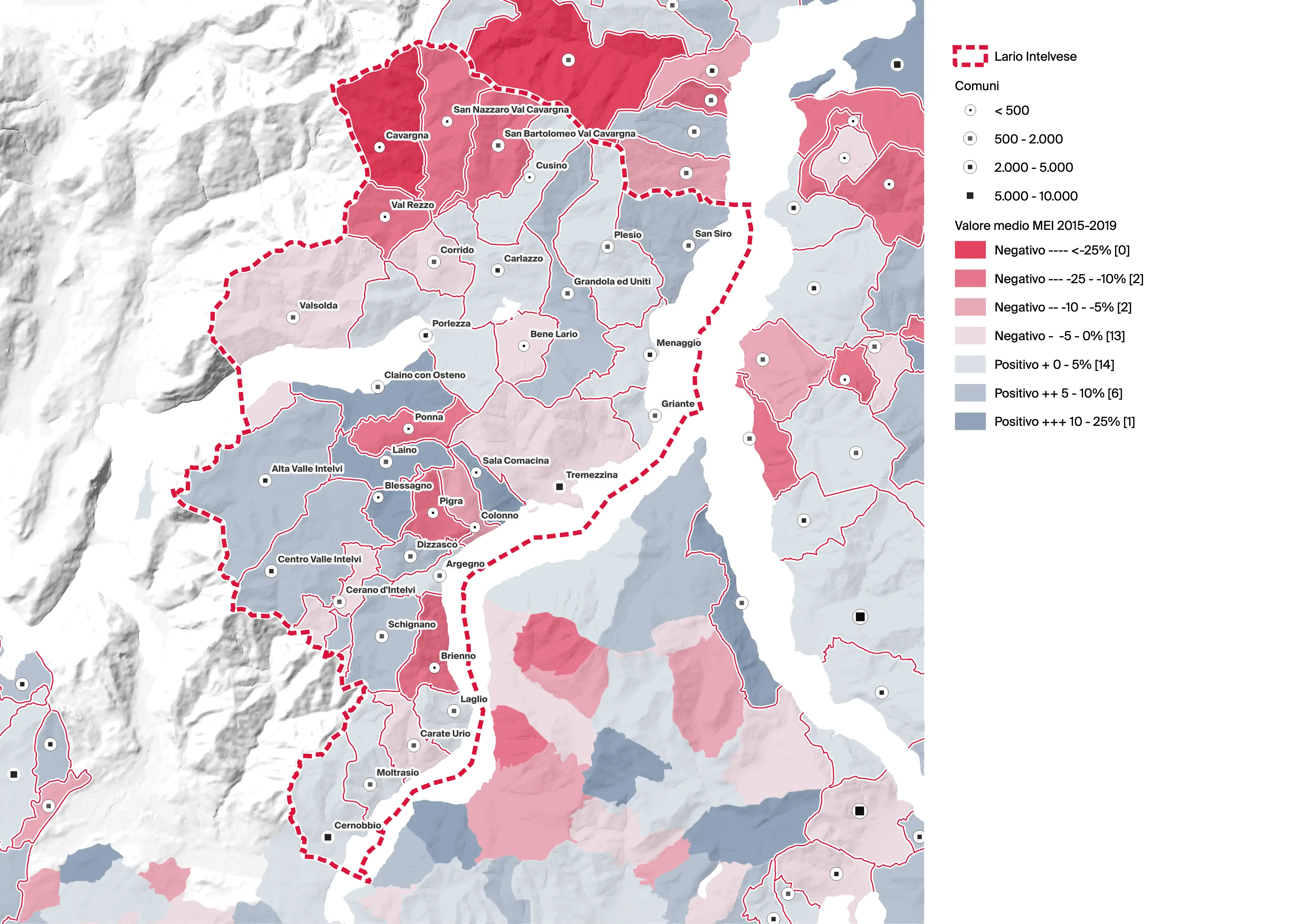

La traiettoria demografica di un comune risulta sia dal saldo naturale – ovvero il bilancio fra nascite e decessi – sia dai fenomeni migratori, ovvero il bilancio fra chi si iscrive all’anagrafe di un comune e chi viceversa si cancella. L’indicatore Demographic Effectiveness of Migration (DEM) misura l’efficacia della migrazione quantificando il grado di (dis)equilibrio tra flussi di nuovi residenti in entrata e controflussi di vecchi residenti in uscita. I valori dell’indicatore possono oscillare da -100 a 100. Valori negativi indicano che una data partizione - un comune, un quartiere - di un territorio “respinge”, mentre valori alti suggeriscono capacità attrattiva del territorio. L’indice viene calcolato sulla base dal rapporto fra flussi: iscritti - cancellati/iscritti + cancellati, Essendo indipendente dalla dimensione della popolazione, è confrontabile fra realtà territoriali anche di diversa ampiezza demografica. L’indicatore è calcolato impiegando dati di flusso raccolti dall’Istat e resi disponibili dal 2002 attraverso la banca dati DemoISTAT - Bilancio demografico della popolazione. Anche in questo caso si guarda a due periodi: 2009-2014 e 2015-2019. In particolare, nell’Area, nel periodo 2009-2014, 7 comuni registrano valori lievemente positivi (0-5%), 14 comuni registrano valori positivi (5-10%) e quattro registrano valori molto positivi (10-25%) . Si tratta dei comuni di Centro Valle Intelvi, Dizzasco, Sala Comacina e Porlezza, che sono quindi molto attrattivi. Nell’arco temporale 2015-2019, 10 comuni registrano valori lievemente positivi (0-5%), 6 comuni registrano valori positivi (5-10%), 4 registrano valori fortemente positivi (10-25%). Tutti gli altri registrano valori negativi. La geografia dell’attrattività sembra quindi evidenziare una certa polarizzazione intorno al Lago di Lugano.

photo_library

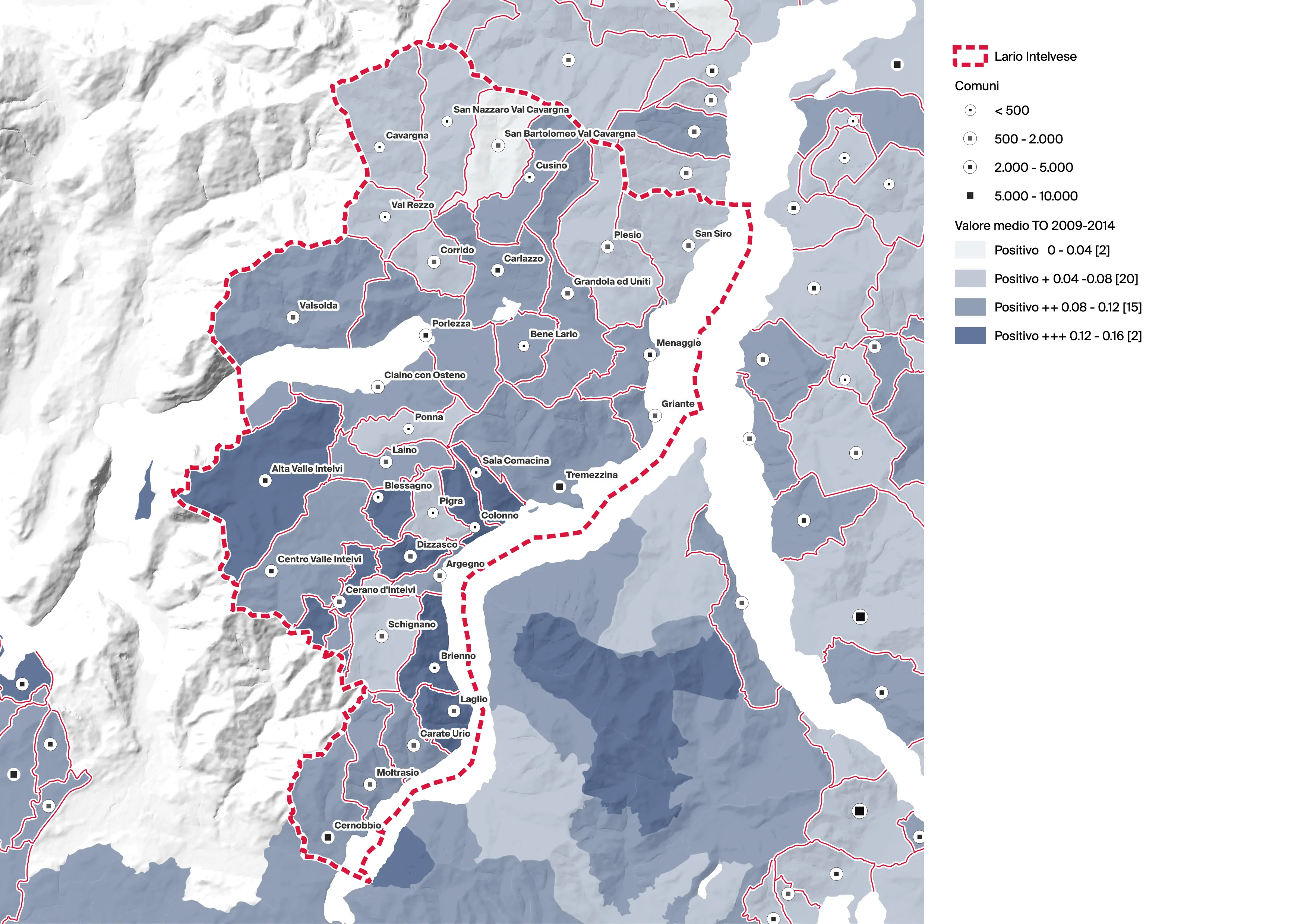

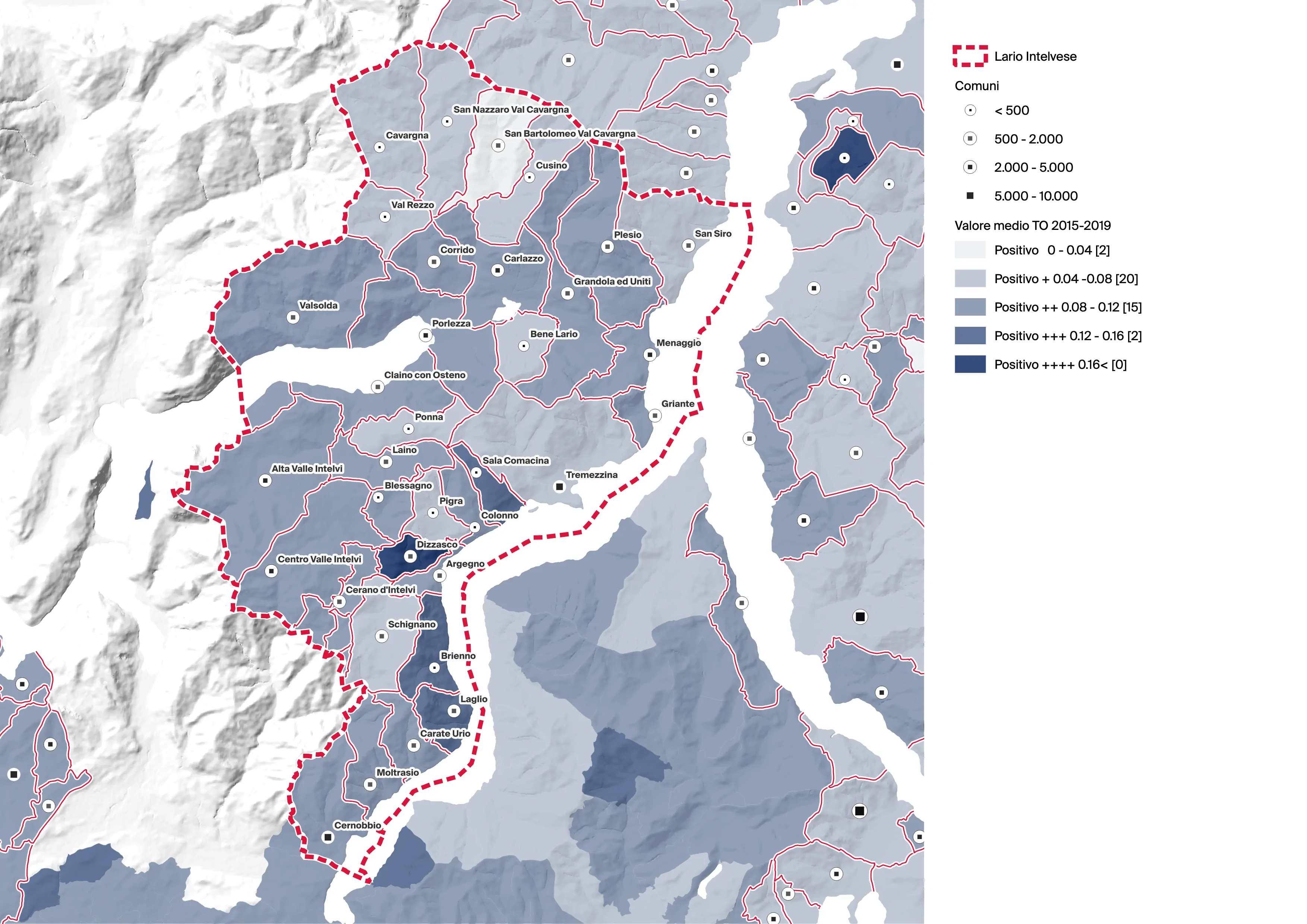

Infine, possiamo guardare al dinamismo della composizione della popolazione di una determinata area, valutando quanto essa è cambiata entro un determinato intervallo. Il Tasso di Ricambio Residenziale o Turnover Rate (TO) misura il volume del movimento della popolazione, ovvero quanto la composizione effettiva della popolazione di una data partizione - un comune, un quartiere urbano - è cambiata in un dato intervallo. L’indicatore TO è calcolato sulla base del rapporto fra la somma de flussi (iscritti e cancellati) ed il numero assoluto della popolazione residente. Questo Indicatore - che presenta sempre valori positivi - esprime la misura del ricambio della popolazione dovuta ai flussi migratori: un valore basso dell’indice indica un impatto limitato delle migrazioni sul ricambio della popolazione. Anche in questo caso è stato calcolato in riferimento ai due periodi indicati in precedenza: 2009-2014 e 2015-2019. Nel Lario Intelvese e Valli del Ceresio, nel periodo 2009-2014, i livelli di ricambio migratorio appaiono abbastanza elevati a testimonianza di un’area caratterizzata da frequenti flussi residenziali in uscita e flussi in entrata. Nel periodo 2009-2014, i comuni con valori più elevati – ovvero superiori a 0.12 - sono Brienno, Colonno, Laglio, Sala Comacina, Alta Valle Intelvi, Intelvi, Dizzasco, Blessagno. Nel periodo più recente, il numero di comuni con valori più elevati si riducono a quattro nell’Area, sia nel periodo 2009-2014 che in quello 2015-2019, 23 comuni risultano con valori da 0.08-0.12.

photo_library

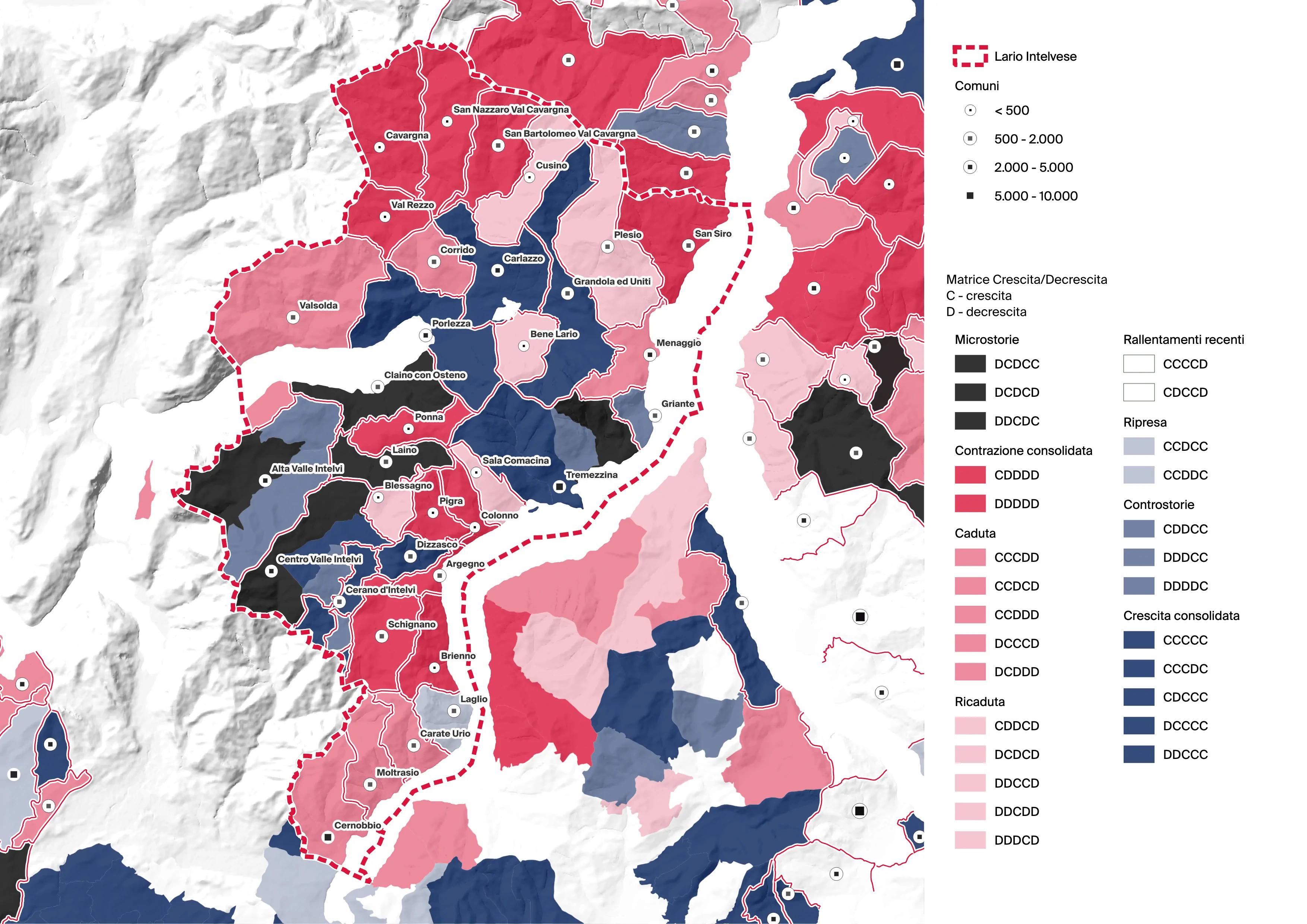

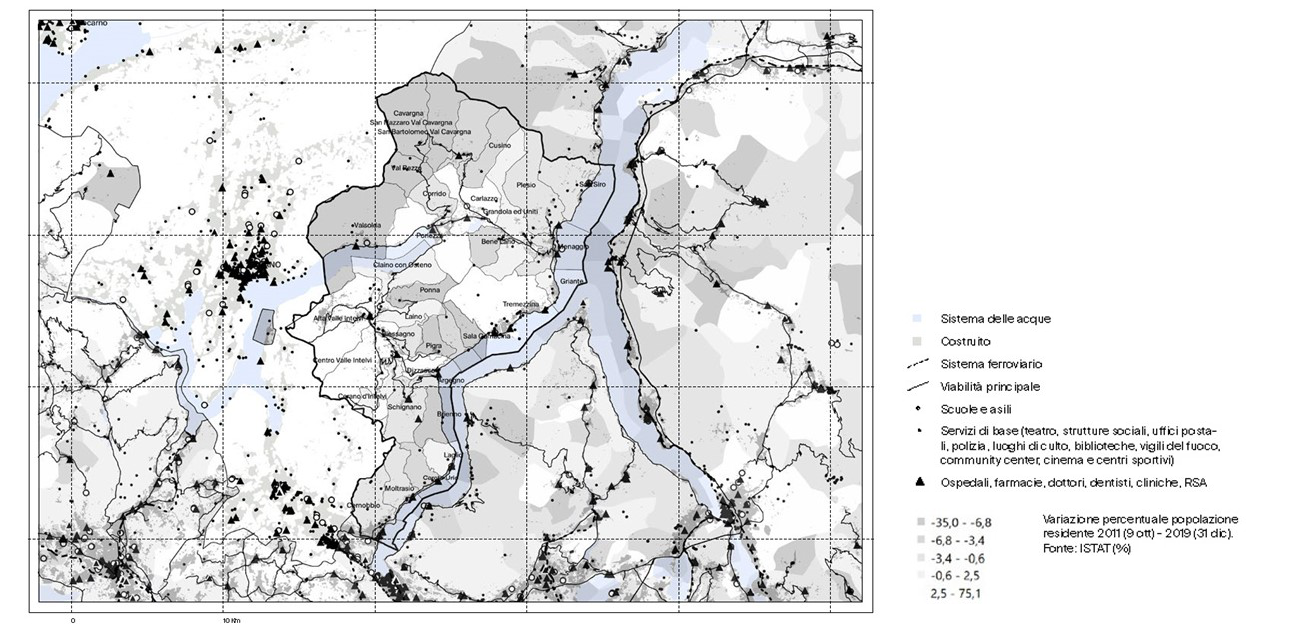

Nel complesso l’Area Interna Lario Intelvese e Valli del Ceresio è investita da un processo di contrazione demografica, che investe più di un terzo dei Comuni dell’Area. I Comuni di Brienno, Schignano, Argegno, Colonno, Pigra, Ponna, San Siro, Val Rezzo, Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Bartolomeo Val Cavargna sono caratterizzati da un processo di contrazione demografica che possiamo definire consolidata. Nella tendenza della contrazione consolidata fanno parte quei comuni che hanno registrato una variazione negativa della popolazione negli ultimi quattro oppure in tutti i cinque intervalli temporali. I Comuni di Valsolda, Menaggio, Cernobbio, Moltrasio e Carate Urio sono caratterizzati da un processo di caduta. Questi 5 Comuni hanno perso popolazione negli ultimi due o tre intervalli dopo aver guadagnato in almeno due intervalli precedenti. Cusino, Plesio, Bene Lario, Blessagno, Sala Comacina sono invece caratterizzati da un processo di ricaduta. Questi 5 comuni hanno perso popolazione nell’ultimo o negli ultimi due intervalli dopo aver avuto brevi fasi di crescita negli intervalli immediatamente precedenti. Il Comune di Corrido invece è investito da un processo di rallentamento, ovvero fa parte di quei Comuni che hanno perso popolazione nell’intervallo più recente dopo aver guadagnato popolazione almeno nei due precedenti intervalli. Complessivamente, due terzi dei Comuni dell’Area sono stati caratterizzati da un processo di contrazione consolidata oppure di caduta, ricaduta e rallentamento. Solo i Comuni di Laglio, Cerano d’Intelvi, Castiglione d’Intelvi, Dizzasco, Ossuccio (ora parte del Comune di Tremezzina), Lenno, Porlezza, Carlazzo, Grandola ed Uniti, sono caratterizzati da un processo di crescita consolidata, registrando una variazione positiva della popolazione nell’ultimo intervallo e almeno in altri tre intervalli precedenti. Tremezzo (ora Comune di Tremezzina), Griante, Alta Valle Intelvi possono essere considerati controstorie, perché hanno registrato una crescita della popolazione nell’ultimo oppure negli ultimi due intervalli dopo aver perso popolazione in almeno due dei precedenti intervalli.

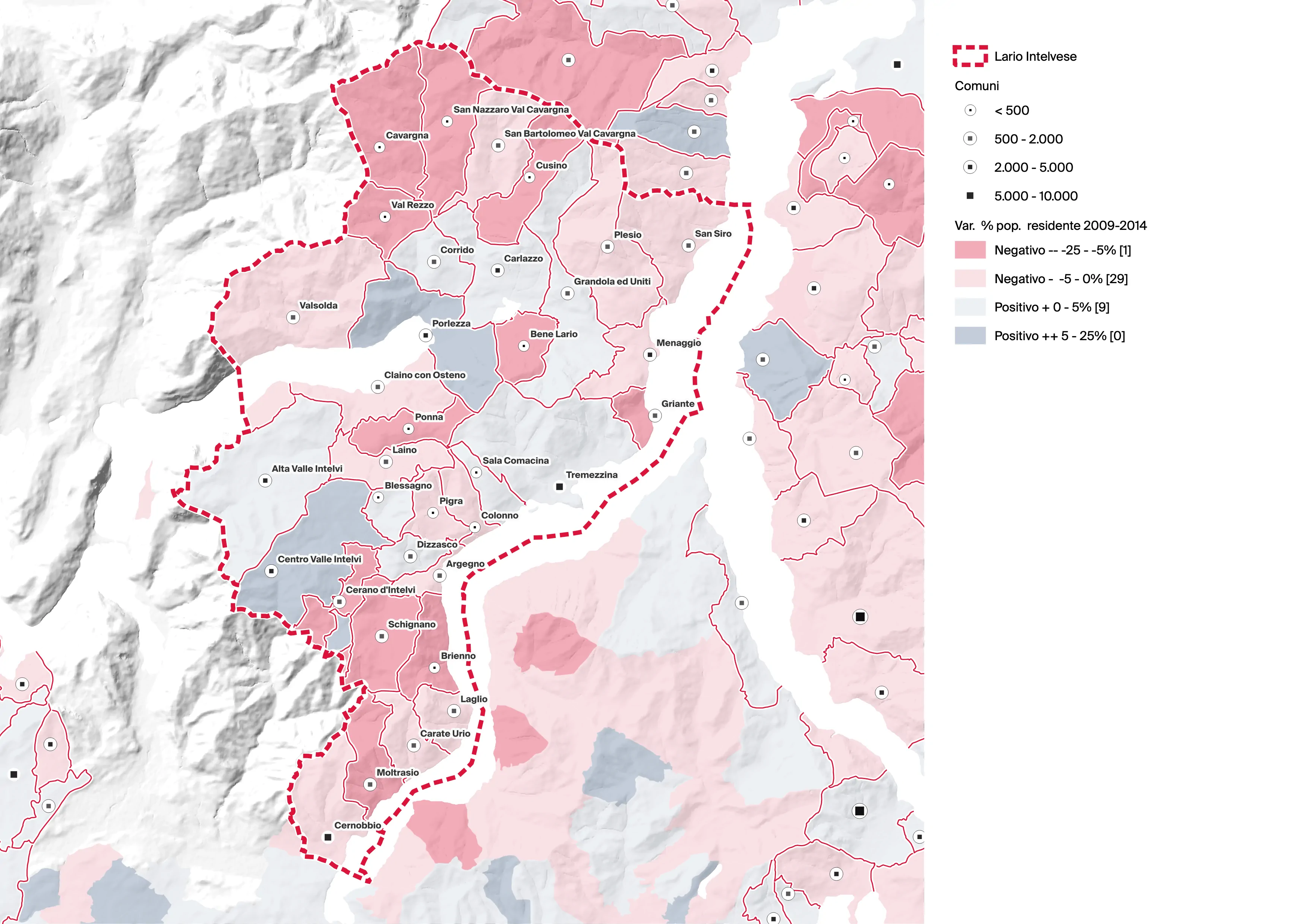

Con riferimento all’evoluzione più recente della popolazione, si può osservare la variazione percentuale della popolazione residente in due periodi: tra il 2009 e il 2014 e tra il 2015 e il 2019 (fig. 5). Il valore indica in percentuale la differenza fra il valore finale di popolazione e il valore iniziale della popolazione residente in un determinato periodo di tempo (base dati ISTAT). Valori positivi indicano un aumento della popolazione, valori negativi una diminuzione. Nella fattispecie sono stati definiti due archi temporali significativi: tra il 2009 e il 2014 (fase post crisi) e il periodo tra il 2015 e il 2019 (fase più recente). In particolare, per l’Area, nel periodo 2009-2014,8 comuni sono stabili (0-5%) e 24 comuni presentano un valore positivo; nel secondo arco temporale dal 2015 al 2019 invece si riducono i comuni stabili (9 comuni 0-5%), e non ci sono comuni che presentano un aumento della popolazione, mentre15 comuni conoscono un decremento fra lo 0 ed il 5% e 10 fra il 5 ed il 25%.

photo_library

Osservando la variazione di popolazione 2015-2019 alcuni tra i Comuni presi in esame possono essere considerati come luoghi caratterizzati da una nuova dinamica demografica. In particolare, il Comune Alta Valle Intelvi può essere considerato l’unico comune caratterizzabile quale controstoria in cui si osserva una crescita della popolazione anche nell’intervallo 2015-2019. Il comune è stato istituito nel gennaio 2017 dalla fusione di Lanzo d’Intelvi, Pellio Intelvi e Ramponio Verna e nei quattro anni osservati ha visto la sua popolazione crescere del 1,20 % (+34 abitanti).

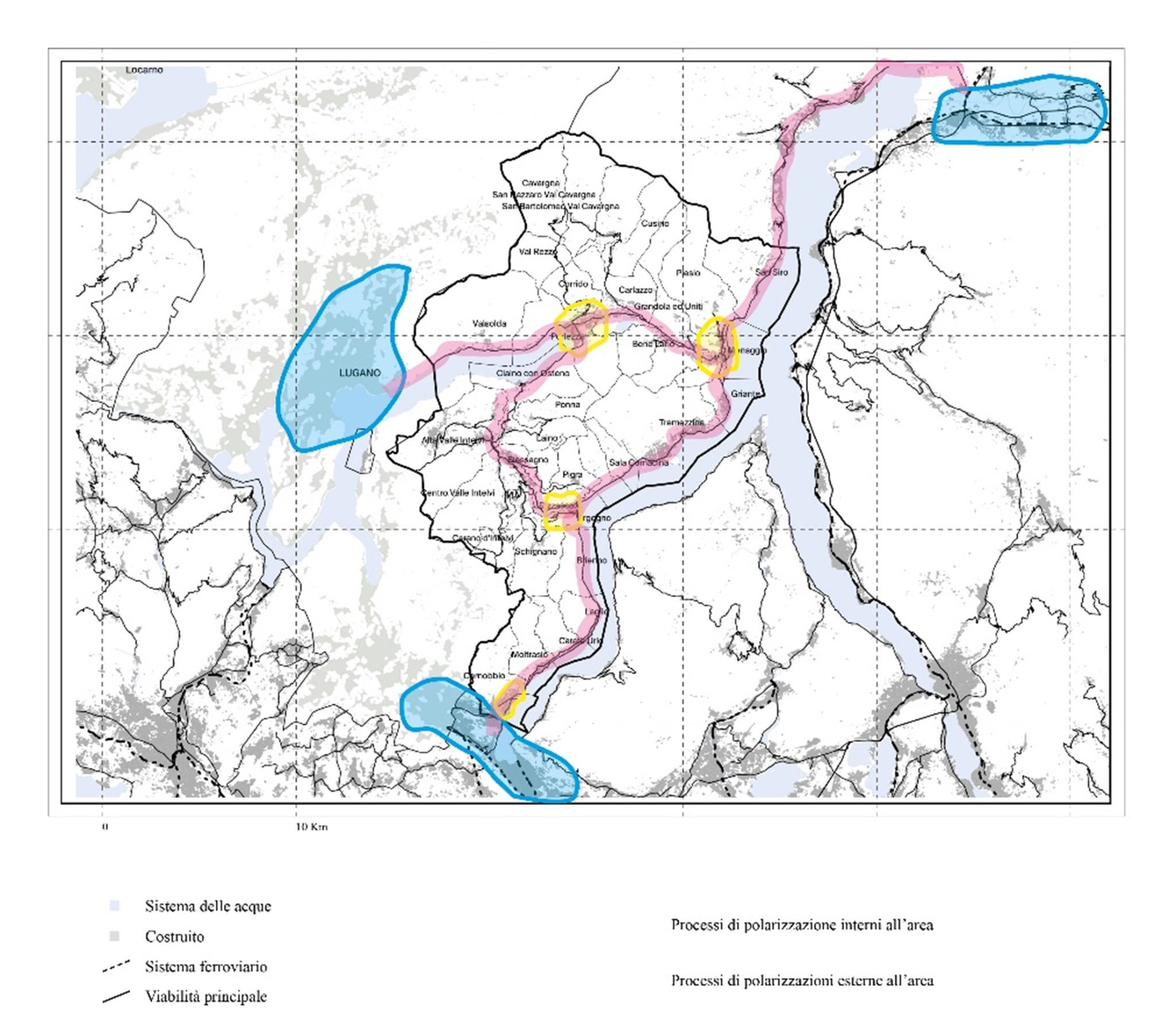

Dall’analisi dei dati emerge come vi siano alcuni processi di polarizzazione all’interno dell’Area. La porzione settentrionale di montagna, costituita dal Comune di San Siro e dai Comuni della Val Cavargna (Cavargna, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo, Cusino), e la parte di territorio centrale prevalentemente rivierasca, che si estende tra le sponde dei due laghi (Comuni di Moltrasio, Carate Urio, Schignano, Bizzasco, Brienno, Argegno, Blessagno, Pigra, Colonno, Sala Comacina, Tremezzina, Griante, Bene Lario, Porlezza, Claino con Osteno) presenta il massimo di popolazione nel periodo1951-1961. Si tratta in maggioranza di piccolissimi Comuni, in particolare nella fascia di montagna; nei casi dei comuni rivieraschi, i territori presi in esame hanno per la maggior parte una forte vocazione turistica (e.g. Tremezzina, Porlezza). I Comuni che hanno avuto una crescita più recente (2011-2019) si trovano invece in prevalenza ai confini con la Svizzera, nella Val d’Intelvi e nella parte meridionale dell’Area, nella fascia della corona di Como.

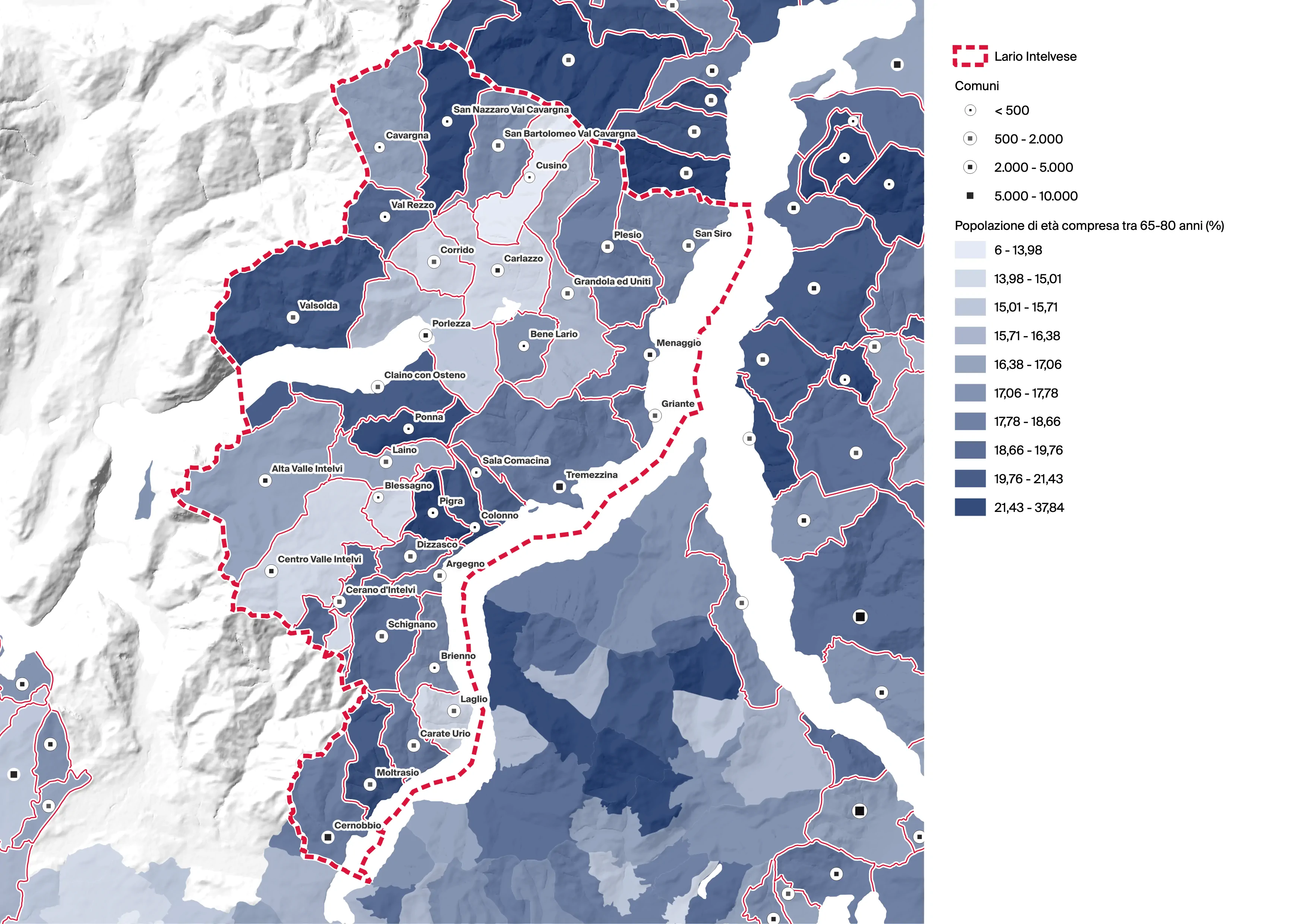

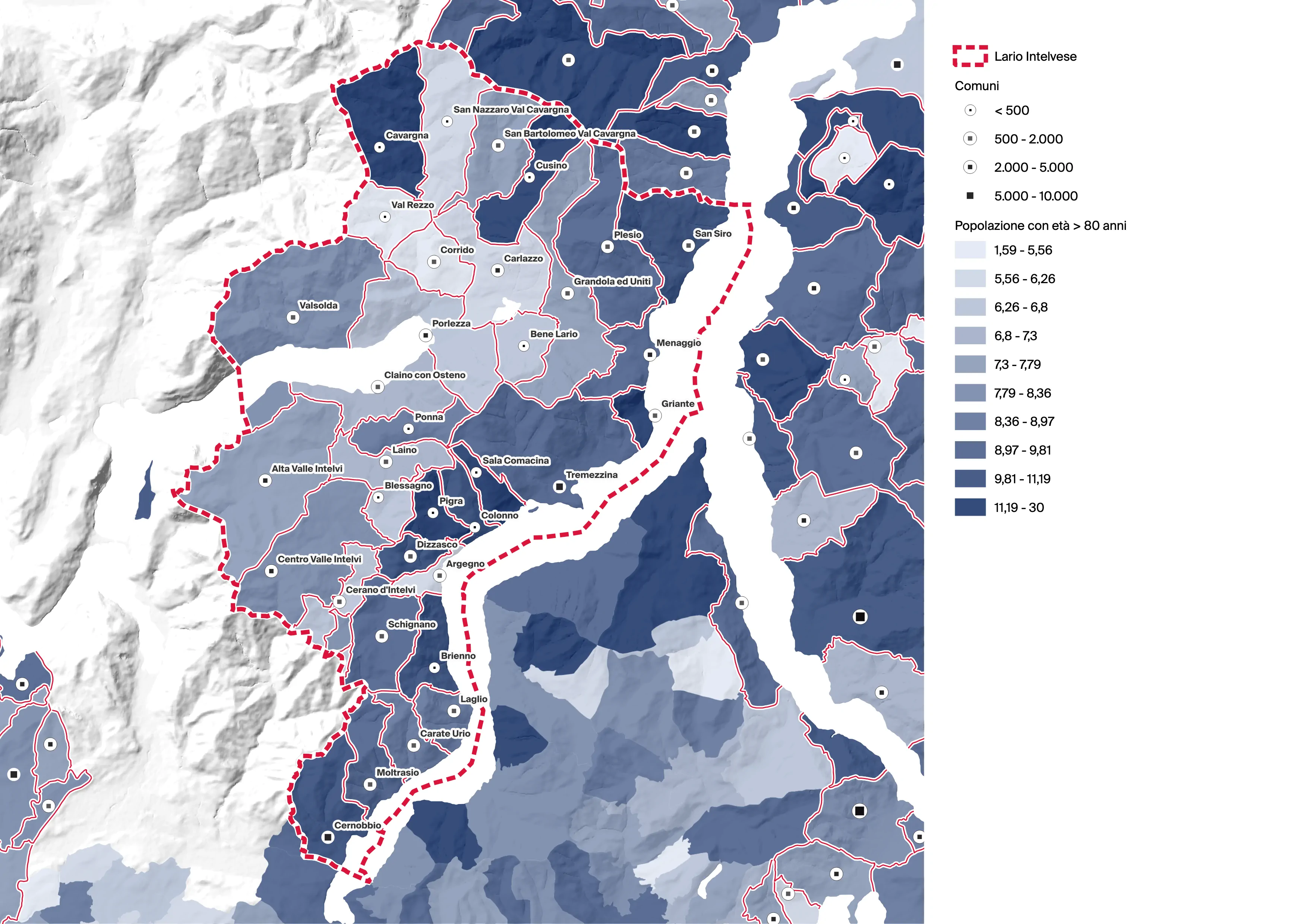

Generalmente tutta l’area ha visto aumentare l’indice di vecchiaia. Se osserviamo la percentuale di popolazione anziana presente nell’area rispetto alla popolazione totale, emerge come, nel 2019, nell’intero territorio del Lario Intelvese e Valli del Ceresio, il 24,16% della popolazione è over 66, circa 1640 abitanti sui 4818. Se osserviamo com’è distribuita nel territorio la popolazione anziana notiamo una minore incidenza degli anziani nei comuni di Corrido (16,6%), Porlezza (19,4%), Carlazzo (19,6%) e Bene Lario (20,3%) localizzati intorno al Lago di Lugano dove la percentuale è inferiore alla media dell’area. Emerge una geografia a macchie di leopardo nel resto del territorio, con valori superiori alla media nei comuni di Ponna (+34,6%) e Sala Comacina (35,3%), mentre nel resto del territorio troviamo valori vicini alla media, compresi tra 29,6% e 21%. Tale tendenza è riconosciuta anche nel processo di assegnazione delle risorse 2021-2023 del Fondo ministeriale di sostegno ai comuni marginali. Tale Fondo, che ha lo scopo di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, per gli anni 2021-2023, ha individuato 1.187 Comuni sulle basi delle seguenti condizioni di svantaggio: tasso di crescita della popolazione negativo sia nel lungo sia nel breve periodo, Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore alla media e livello di redditi della popolazione residente inferiore alla media. Due dei sei Comuni lombardi beneficiari di tali risorse sono in questo territorio: Cavargna e Ponna.

leaderboard Valori assoluti e percentuali dei over 65 e 0-15 anni, anno 2019

La variazione dell’indice di vecchiaia (2011-2019) conferma come i Comuni di Pigra a Brienno presentano la più alta incidenza della popolazione anziana su quella totale. Nell’arco temporale 2011-2019 il Comune di Brienno ha visto triplicare il suo indice di vecchiaia, mentre il comune di Pigra quasi duplicare.

Analizziamo la percentuale di popolazione over 65 con un primo indicatore che legge la presenza di popolazione di età compresa tra 65 e 80 anni, e un secondo indicatore che descrive la presenza di popolazione over 80. La distinzione è motivata dalla varianza delle pratiche e dei bisogni tra le due fasce di età. Mentre la popolazione fino a 80 anni tende ad essere ancora attiva, quella oltre gli 80 anni è tendenzialmente molto sedentaria. Gli indicatori sono calcolati su base dati ISTAT 2018. I Comuni di Ponna, Sala Comacina, Pigra, Brienno si differenziano dagli altri con un rapporto percentuale della popolazione di 65 anni e più su quella 0-14 anni di oltre 400. Osserviamo un consolidamento dei comuni di Ponna e Sala Comacina come territori particolarmente caratterizzati da una componente anziana nei residenti. Percentuali abbastanza alte di persone di età compresa tra i 65 e gli 80 anni si osservano lungo il confine con la Svizzera e nella zona sud sul lago di Como.

photo_library

Osservando il saldo naturale, cioè la differenza tra il numero di iscritti per nascita e il numero di cancellati per decesso dai registri anagrafici dei residenti, emerge un andamento generale negativo. Se osserviamo invece la differenza tra 2011 e 2018, solo il Comune di Carlazzo ha un saldo naturale positivo con +44. I decrementi più rilevanti sono nei Comuni di Cernobbio con –285, Sala Comacina con -210, Menaggio con -159 e Dizzasco con –103.

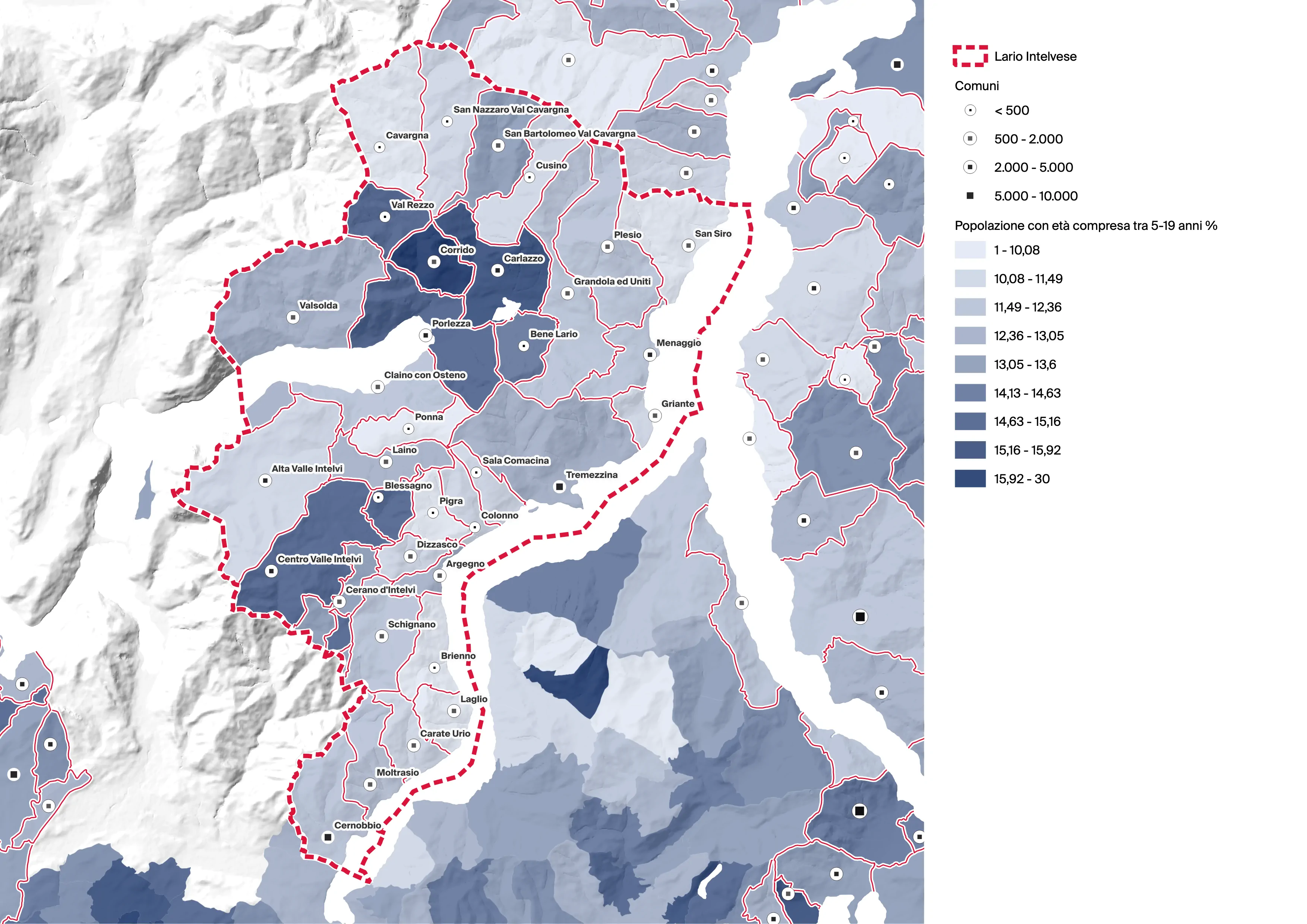

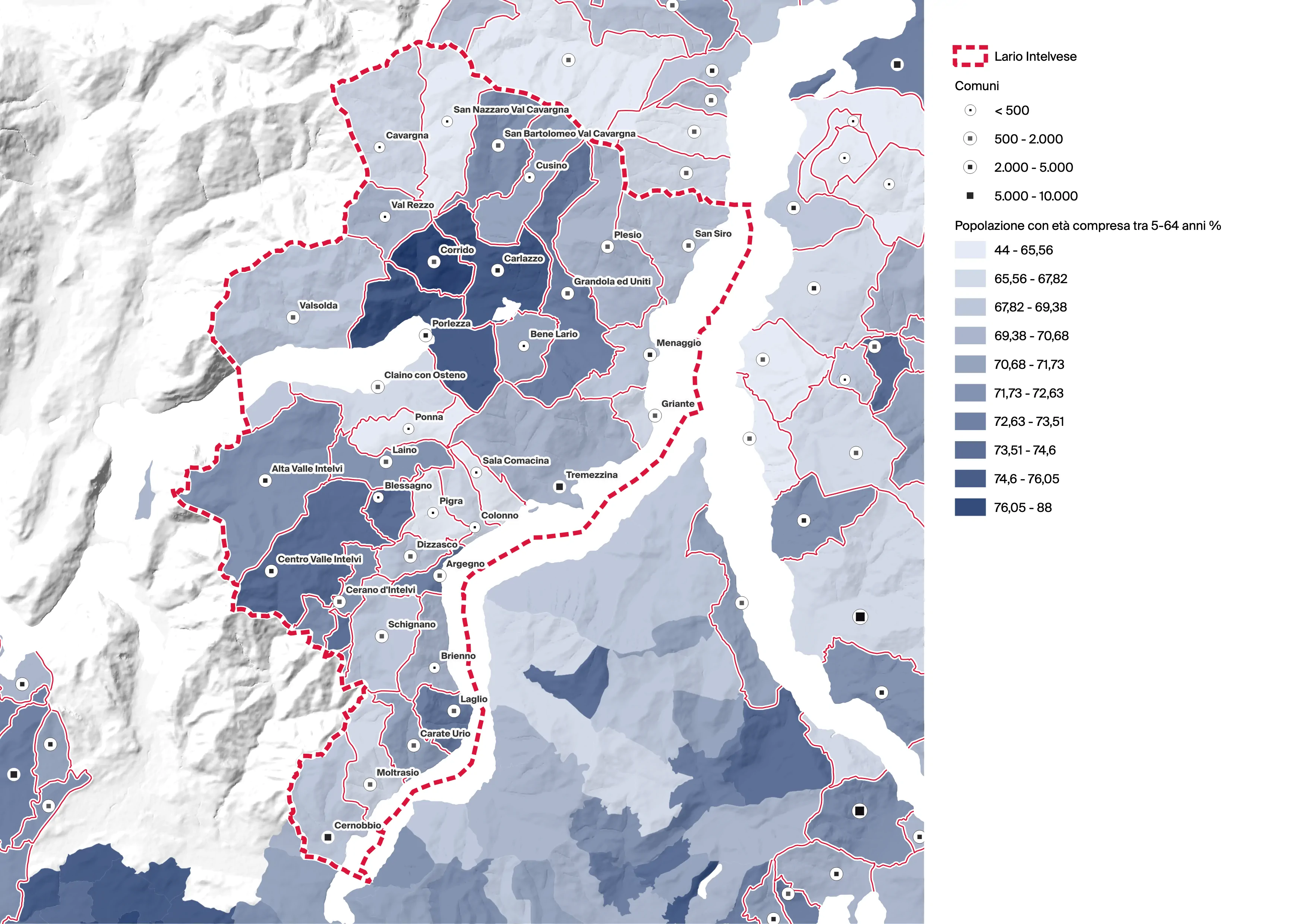

Per quanto riguarda la popolazione scolastica e quella attiva, l’indicatore descrive la percentuale di popolazione di età compresa tra 6 e 19 anni e quella compresa tra 6 e 64 anni sulla popolazione totale di ogni comune, ed è calcolato su dati ISTAT 2018. Le due fasce di età sono state considerate perché la prima descrive la popolazione scolastica che frequenta la scuola dell’obbligo fino all’ultimo anno di secondaria. La seconda considera la popolazione attiva che si sposta per motivi di lavoro o di studio, quindi dalla scuola dell’obbligo fino all’età pensionabile. In Lario Intelvese e Valli del Ceresio l’incidenza di popolazione giovane e popolazione attiva è maggiore prevalentemente a Ovest, nei pressi del lago di Lugano, in particolare nel comune di Corrido.

photo_library

Il rapporto percentuale tra la popolazione residente nella fascia 25-64 anni con diploma di scuola media superiore o titolo universitario e la popolazione residente nella fascia 25-64 anni restituisce una geografia estremamente polarizzata verso i Comuni più prossimi a Como. Infatti, Carate Urio (67%), Cernobbio (63%), Moltrasio (63%) e Laglio (61%) raggiungono valori molto più alti rispetto agli altri comuni con valori superiori a 60 %. Emergono anche i tre comuni limitrofi di Argegno (63%) e Dizzasco (59%) e Menaggio (60%) come Comuni in cui c’è un’alta percentuale di popolazione con diploma e laurea. I Comuni con la più bassa percentuale di laureati e diplomati sono principalmente concentrati in Val Cavargna: Val Rezzo (17%), Cavargna (20%) e San Nazzaro Val Cavargna: questa dinamica risente della vicinanza alla Svizzera della Valle e dell’attrattività lavorativa ed economica del territorio elvetico, che spesso spinge la popolazione più giovane a lasciare il percorso scolastico per intraprendere quello lavorativo.

Per comprendere meglio le dinamiche appena citate, è utile confrontare il dato dei diplomati e dei laureati con le informazioni che restituiscono il rapporto percentuale dei residenti di 15-29 anni in condizione non professionale diversa da studente sui residenti della stessa età (NEET - Not [engaged] in Education, Employment or Training - Non [attive] in istruzione, in lavoro o in formazione). L’analisi dei dati mostra una certa polarizzazione di fragilità lungo i comuni che si affacciano sul Lago di Lugano. Tuttavia, i due Comuni con l’andamento peggiore risultano essere Casasco d’Intelvi (che dal 2017 fa parte del comune di Centro Valle Intelvi) con un valore superiore al 20%, e il Comune di Colonno con una percentuale del 18%. Il Comune che attesta la percentuale più bassa di residenti nella fascia 15-29 anni in condizioni non professionali è Bene Lario, con 1,8%. Sotto la soglia del 5% si trovano anche i Comuni di Plesio (4,5%), Brienno (4,5%), San Siro (4,7) e Carate Urio (4,8%).

photo_library

Osservando l’incidenza di famiglie in disagio di assistenza 2011 (rapporto percentuale tra il numero di famiglie con almeno due componenti, senza coabitanti, con tutti i componenti di 65 anni e più e con la presenza di almeno un componente di 80 anni e più, e il totale delle famiglie) emerge una maggiore fragilità dei Comuni più interni rispetto ai due laghi. Cavargna registra il valore più alto, pari al 6,1%. Il Comune di Ponna, posizionato in mezzo ai due laghi, ha una percentuale del 5,5. Più fragili sono anche i Comuni posti al confine con l’area interna dell’Alto lago di Como e Valli del Lario (Cusino, Plesio, Grandola ed Uniti e Griante).

Osservando l’incidenza delle famiglie anagrafiche monoreddito con bambini di età inferiore a 6 anni emerge una maggiore fragilità dei comuni appartenenti alla Comunità Montana del Lario e del Ceresio, soprattutto nei comuni di Carlazzo, Corrido, Porlezza, Grandola ed Uniti, San Bartolomeo Val Cavargna e Val Rezzo con valori superiori a 4. Con un valore di 5,37 x 1000 è però il Comune di Laino in cui l’incidenza di famiglie anagrafiche in cui è presente almeno un minore con meno di 6 anni ed un unico percettore di reddito è più alta.

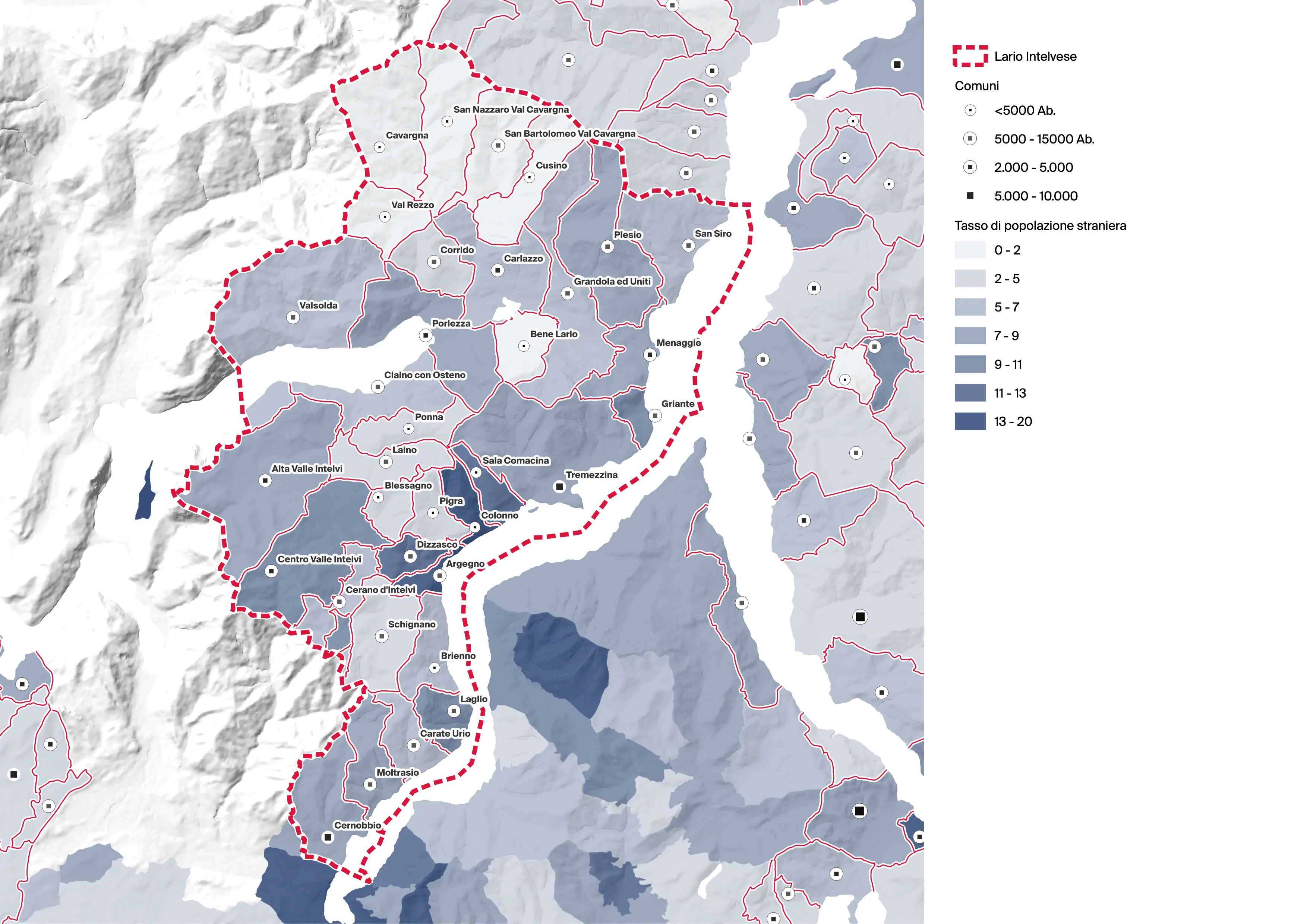

Un’altra dimensione rilevante della composizione sociodemografica della popolazione è quella della presenza di residenti con nazionalità diversa da quella italiana. Il tasso di popolazione straniera nell’area interna è del 7.61%, rispetto ad un tasso provinciale del 7.42%. Osservando la figura, si può osservare come gli stranieri si localizzino prevalentemente nei comuni di lungo le sponde dei due laghi. Le maggiori opportunità lavorative e disponibilità di servizi alla persona sono probabilmente fattori rilevanti nelle scelte residenziali.

Si può osservare come i comuni con la più elevata quota di popolazione con cittadinanza non italiana maggiore siano Argegno (15.89%) e Colonno (15,78%).

Le due comunità straniere più numerose nella provincia di Como sono quella marocchina e quella rumena. Significativa la presenza di cittadini tedeschi e svizzeri residenti nei Comuni dell’area. Nell’Area Lario Intelvese e Valli del Ceresio le analisi e le interviste condotte durante i sopralluoghi hanno permesso di individuare come i Comuni più interessati dalla presenza di lavoratori transfrontalieri siano Porlezza, Valsolda e i Comuni della Val Cavargna.

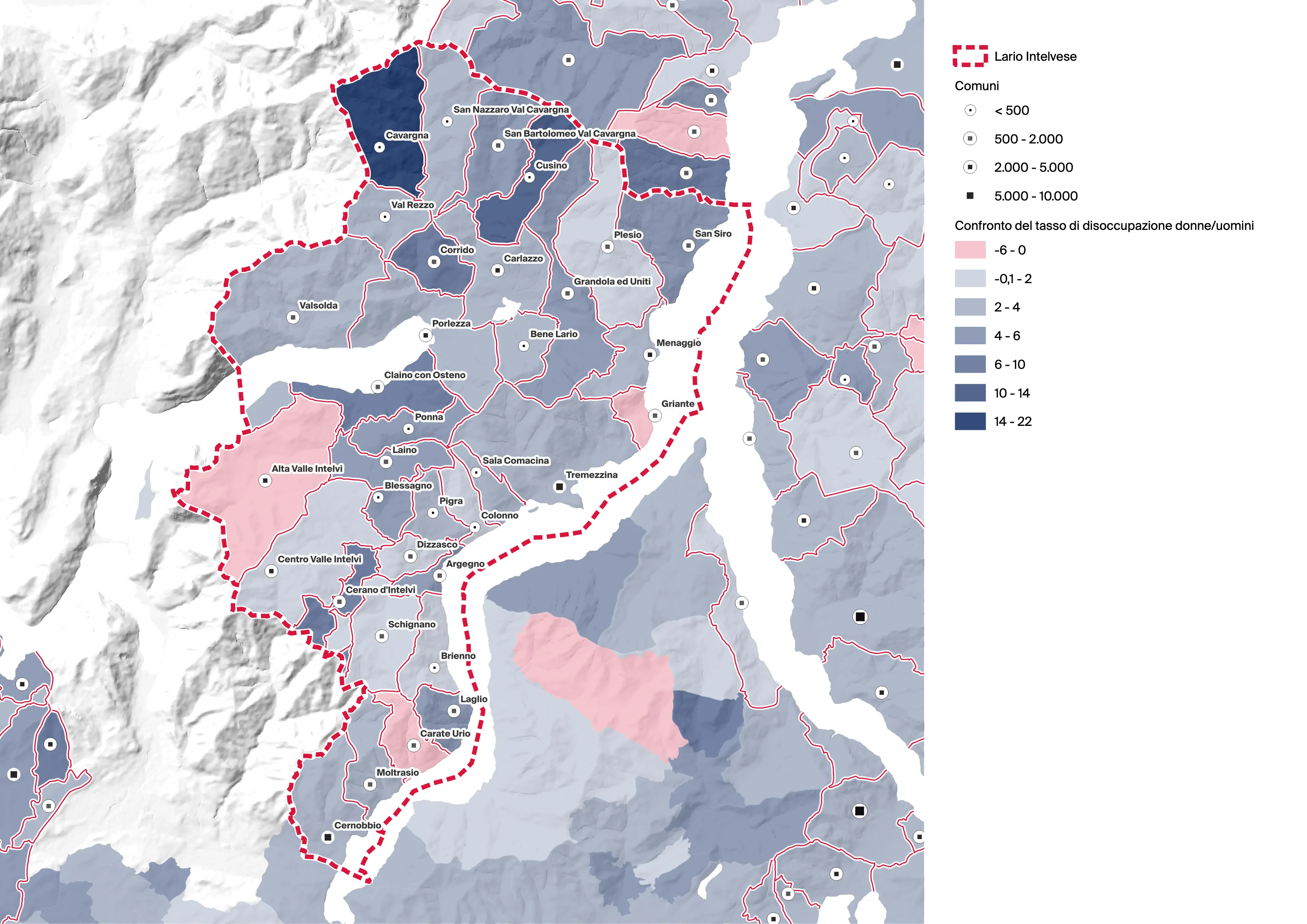

Nell’area interna alcuni comuni presentano un tasso di occupazione relativamente basso, in particolare i comuni di Cavargna (33%), Cusino (49%), Valsolda (45%) e Porlezza (48%); inoltre la partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne nell’area interna appare ancora molto al di sotto del suo potenziale. Per valutare questo problema impieghiamo l’indice di penalizzazione di genere relativo all’occupazione, che misura la differenza fra i livelli di partecipazione al lavoro delle donne e degli uomini. L’indice è negativo sull’insieme del territorio, con valori che oscillano da -0.75 a -0.17 (tutti, comunque, negativi) e con picchi particolarmente elevati nei comuni di Cavargna, Cusino, Cerano D’Intelvi, Ponna, Val Rezzo (da -0.75 a -0.51).

Nell’area del Lario Intelvese e Valli del Ceresio l’andamento nel tempo del Reddito Medio pro-capite (RMCP) appare disomogeneo, con un solo caso di forte crescita (Comune di Laglio). Complessivamente, il RMPC dell’Area nel 2020 si attesta a 18.978 €, in leggera crescita rispetto al RMPC del 2010 che si attestava a 18.689€. Questo andamento rispecchia l’andamento generale a livello regionale, il cui RMPC è aumentato passando dai 22.630,75 € per contribuente del 2010 a 24.725,89 € del 2020. Il Comune che presenta il RMPC più elevato del Lario Intelvese e Valli del Ceresio nell’ultimo decennio è Cernobbio: il reddito medio si attesta a 27.481 € per contribuente nel 2020. I Comuni con reddito più basso nel 2010 erano Cavargna e Val Rezzo, confermandosi i Comuni col reddito più basso anche nel 2020 seguiti da Valsolda e Sannazzaro Val Cavargna. Brienno, Laino, San Siro, Blessagno, Cusino e Valsolda sono i Comuni in cui il reddito resta praticamente invariato nell’ultimo decennio. La presenza di un divario di reddito di più di 20.000 € tra Cernobbio, primo Comune per reddito, rispetto all’ultimo Comune per reddito, Cavargna (RMPC 5.925 €) evidenzia l’esistenza di una forte e crescente polarizzazione della ricchezza all’interno dell’area. In generale, quasi tutti i Comuni rivieraschi hanno visto crescere il RMPC nell’ultimo decennio (con l’eccezione di Carate Urio, che perde più di 7000 € di RMPC dal 2010 al 2020) così come i Comuni della Val d’Intelvi.

Patrimoni

Paesaggi, patrimoni naturali e rischi

Indice sottosezioni:

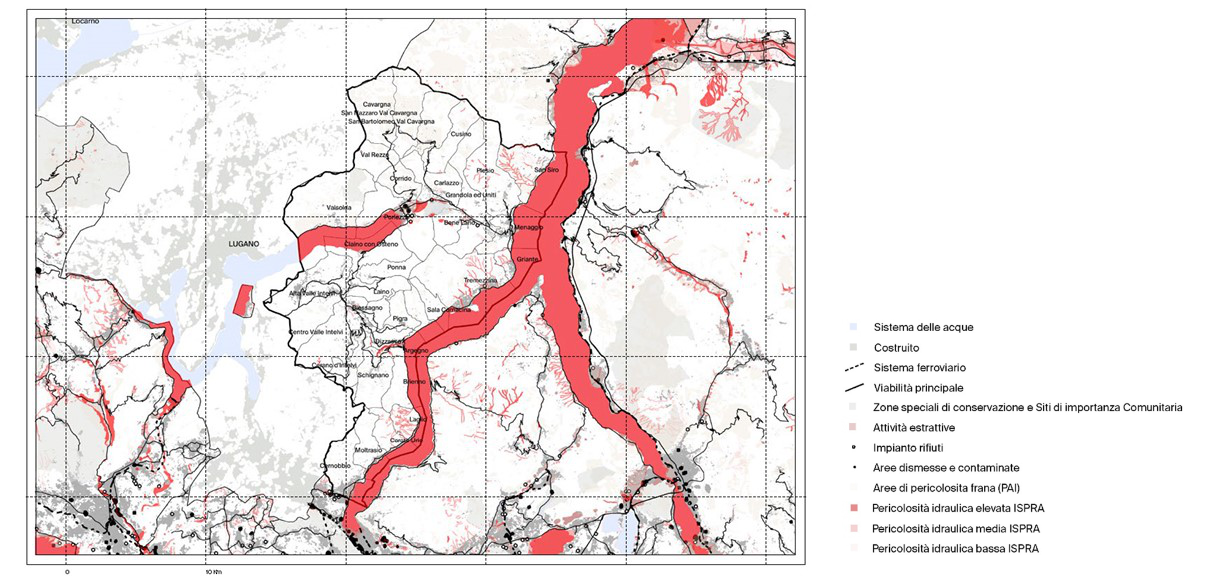

A nord del Ceresio troviamo tre tra le maggiori aree protette dell’area. Ai piedi del monte Galbiga, nei territori dei comuni di Bene Lario e Carlazzo, si trova la Riserva Naturale Lago di Piano (SIC - Sito di Importanza Comunitaria), ricca di habitat naturali. Le Aree Prioritarie per la Biodiversità si concentrano nelle porzioni settentrionali e centrali dell’Area: le Lepontine Comasche, a cavallo tra l’Area del Lario Intelvese e l’Alto Lago di Como; il Piano di Porlezza, in prossimità del ZSC Lago di Piano; la Costiera del Lario sud-occidentale, posta nei Comuni di Tremezzina, Griante, Sala Comacina, Colonno e Pigra. Nel perimetro dell’Area si trovano tre Aree Prioritarie per la Biodiversità (APB): la Costiera del Lario sud-occidentale, nei Comuni di Dizzasco, Colonno, Sala Comacina, Tremezzina e Griante; il Piano di Porlezza, nei Comuni di Carlazzo, Grandola ed Uniti, Bene Lario e Menaggio; le Lepontine Comasche, nei Comuni di Val Rezzo, Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Bartolomeo Val Cavargna, Cusino, Carlazzo, Grandola ed Uniti, San Siro e Plesio. L’APB Lepontine Comasche si estende anche nelle Aree Interne dell’Alto Lago di Como e Valli del Lario e, in parte più ridotta, della Valchiavenna. Nel comune di Grandola ed Uniti si estende il Parco della Val Sanagra, con boschi, praterie, alpeggi e specie faunistiche rare. Nell’Area sono presenti due Zone di Protezione Speciale – ZPS: la Riserva Naturale Foresta della Valsolda, che presenta caratteristiche di elevata naturalità sia dal punto di vista faunistico, sia per quanto riguarda la presenza di specie botaniche rare ed endemiche; la ZPS Monte Generoso si trova nel Comune di Alta Valle Intelvi, al confine con la Svizzera.

Aree protette map

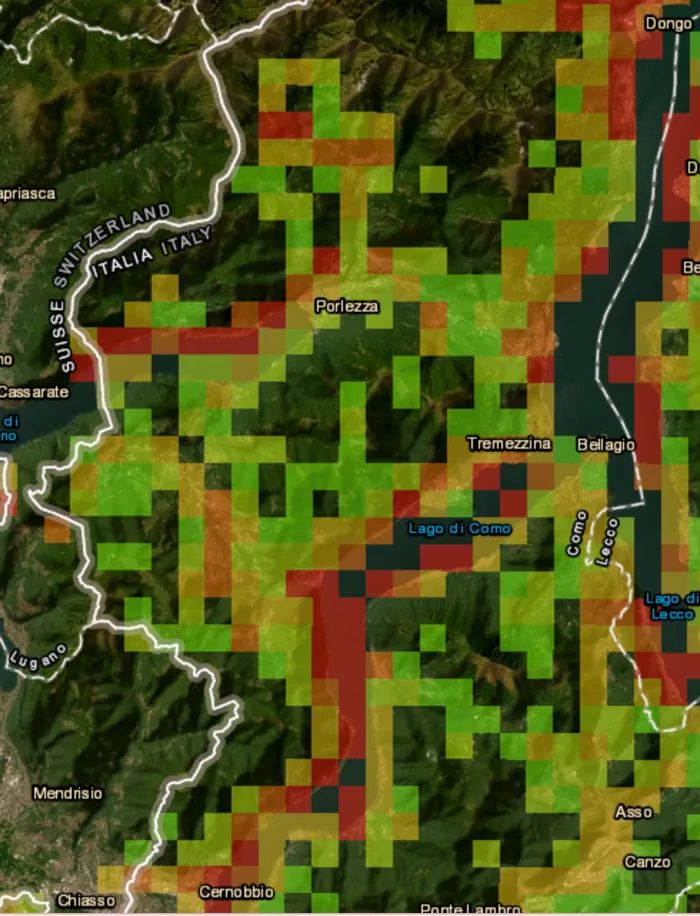

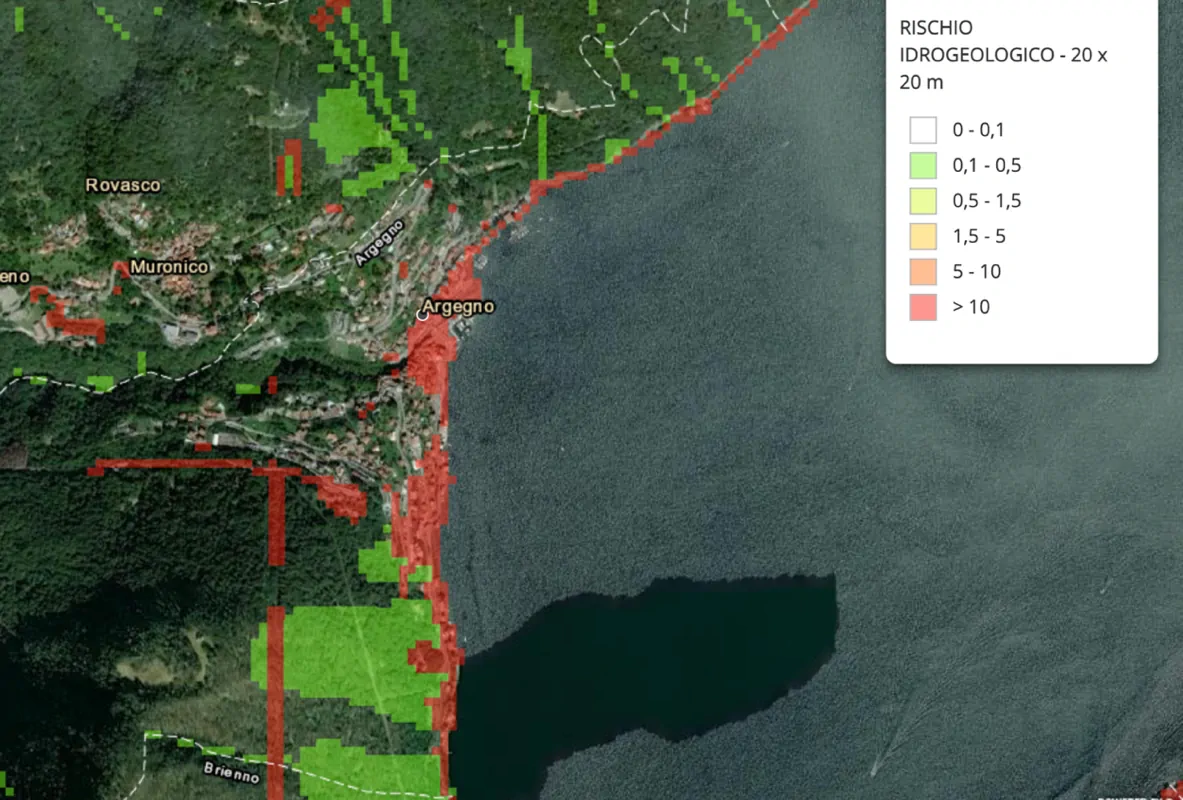

I dati ISPRA (piattaforma IDROgeo

Per dare rappresentazione di tali variegate condizioni di esposizione al rischio ricorriamo a una serie di indici. Il primo è l’indice di rischio idrogeologico. Tale indice considera una varietà di rischi, fra i quali ma non esclusivamente le frane profonde e superficiali, le esondazioni fluviali di fondovalle, i fenomeni di tipo torrentizio lungo il reticolo idrografico in relazione a “bersagli” – ovvero i beni esposti a tali rischi –, quali abitazioni, imprese e infrastrutture. Considerando anche i comuni esterni al perimetro della “area interna”, più della metà dei comuni la frequenza di tale rischio è più elevata rispetto alla media regionale e in alcuni comuni Argegno e Laglio è molto elevata. Più complessivamente il rischio idrogeologico si concentra lungo la costa, dove si localizza la maggior parte degli insediamenti residenziali e produttivi dell’area (fig. 26 e fig.27).

leaderboard Indice di rischio idrogeologico comunale

Scendendo di scala, possiamo osservare come il rischio idrogeologico si distribuisca sul territorio dei comuni più esposti a tale rischio, ovvero con indici superiori a 1.5. Questa operazione è stata resa possibile estraendo dal geoportale PRIM delle celle di venti metri per venti metri. Gli indici di rischio elaborati nel PRIM sono raggruppati in classi corrispondenti a differenti livelli di criticità rispetto alla media del territorio regionale (che è uguale ad 1). I comuni presi in esame sono Argegno, Laglio, Brienno, Corrido, Cerano d’Intelvi, Porlezza, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Carvagna, Colonno, Griante, Carlazzo, Schignano, Moltrasio e Valsolda. Come si può osservare ad essere esposte a un livello di rischio molto elevato sono sia i centri abitati sia molte aree produttive.

photo_library

Un ulteriore strumento per la valutazione dell’esposizione del territorio del Lario Intelvese e Valli del Ceresio a una varietà di rischi è l’indice di rischio integrato. Tale indice è una combinazione, effettuata mediante una somma pesata, delle evidenze relative ai rischi individuati dal già citato PRIM, ovvero i rischi idrogeologico, meteorologico, sismico, di incendio boschivo, industriale, di incidenti stradali, incidenti sul lavoro, insicurezza urbana. L’indice di rischio integrato ha l’obiettivo di definire il livello di criticità del territorio rispetto alla media regionale che è definita come uguale a 1 e ha una varianza che va da 0 a 10. Come si può vedere, nel caso del Lario Intelvese e Valli del Ceresio, quindici comuni – Argegno, Laglio, Carate Urio, Brienno, Corrido, Cerano d’Intelvi, Griante, Cernobbio, Porlezza, Sala Comacina, Colonno, Schignano, Carlazzo, Moltrasio, e Tremezzina – presentano valori superiori a quelli della media regionale. Significativa è la condizione di Argegno. Tuttavia, anche in questo caso, è l’esposizione al rischio idro-geologico a pesare in modo considerevole.

leaderboard Indice di rischio integrato comunale

Come evidente, la valutazione della rischiosità del territorio del Lario Intelvese e Valli del Ceresio deve essere posta nella prospettiva degli effetti crescenti già evidenti del cambiamento climatico. I comuni e le altre istituzioni del Lario Intelvese e Valli del Ceresio non hanno, ad oggi, operato alcuna valutazione puntuale degli effetti locali del cambiamento climatico. L’area risulta esposta a una varietà di fenomeni indicati come rilevanti per l’insieme del territorio regionale dal “Rapporto di sintesi della Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC)”. In particolare, fenomeni quali un aumento di frequenza e intensità di piene e alluvioni e, più complessivamente, di manifestazioni legate al rischio idrogeologico, riduzione del flusso vitale minimo per i torrenti, innalzamento del limite delle nevicate, siccità e incendi boschivi, sono di particolare rilievo per il Lario Intelvese e Valli del Ceresio.

leaderboard Scenari climatici regionali e locali

Il suolo consumato, ovvero urbanizzato/impermeabilizzato, nelle 14 aree interne lombarde al 2021 ammonta complessivamente a 49.036 ettari (ha).

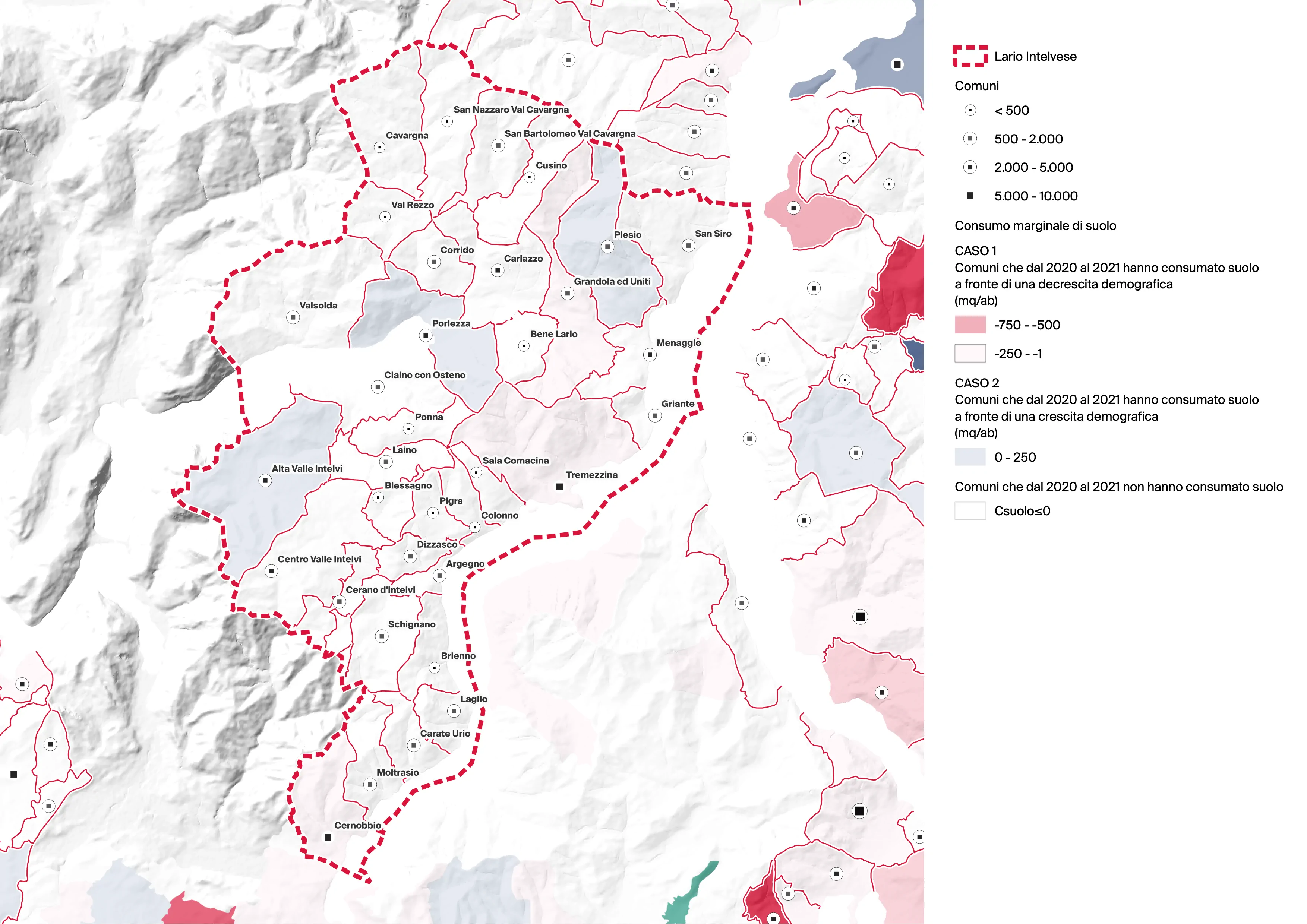

Dall’analisi dei dati di consumo di suolo annuale netto nel periodo 2020-2021 contenuta nel rapporto ISPRA sul consumo di suolo dell’anno 2022 applicata ai 485 comuni delle 14 “aree interne” lombarde, risulta che 293 di questi non hanno consumato suolo (pari al 60%), 191 comuni (pari al 39,4%) hanno invece consumato suolo e uno solo ha ridotto il consumo di suolo. Complessivamente, l’artificializzazione del suolo nelle aree interne lombarde ammonta a 92,6 ettari nel solo ultimo anno osservato. Questo valore pesa per il 10,5% dell’intero consumo regionale annuo (pari a 883 ettari) ed è pari a mezzo ettaro circa per ogni comune consumatore di suolo nelle aree interne. Si tratta quindi di un consumo significativo.

Per misurare l’efficienza nell’uso del suolo abbiamo impiegato l’indicatore del consumo marginale di suolo per i 473 comuni delle aree interne lombarde, escludendo 12 comuni che hanno una popolazione stazionaria. Fra questi, 284 comuni non registrano consumo di suolo nel periodo 2020-2021 (pari al 58%), mentre i restanti 189 si dividono tra comuni che hanno avuto un incremento demografico e consumo di suolo (44, pari al 9%) e comuni che hanno registrato una riduzione nel numero di residenti pur continuando a consumare suolo (145, pari al 30% del totale).

Come abbiamo visto, l’intero gruppo dei comuni dell’aree interne lombarde ha consumato 92,6 ettari pari al 10,5% dell’intero consumo di suolo regionale registrato tra il 2020 e il 2021. Quasi l’83% del consumo di suolo delle aree interne (76,7 ha) è imputabile ai 145 comuni con indicatore di efficienza negativo (Cmarg<0), cioè che perdono residenti, mentre gli altri 44 comuni hanno consumato i restanti 15,9 ha. Dunque, in termini assoluti ha consumato più il gruppo dei comuni inefficienti ovvero i comuni che pur perdendo residenti consumano nuovo suolo.

Analizzando le famiglie di comuni per ampiezza demografica si nota che il gruppo di comuni piccolissimi (0-500 ab.) è in assoluto il più inefficiente (-1.243 m2/ab), ma non in termini assoluti (3,5 ha consumati), il cui primato è detenuto dai comuni piccoli tra i 501 e i 2000 abitanti (25,8 ha) e, a seguire, da quelli tra i 5001-10000 ab. con 22,2 ha.

In conclusione, possiamo rilevare che nei 189 comuni consumatori delle aree interne lombarde il consumo di suolo rimane elevato, incidendo per oltre il 10% sul consumo totale regionale. Per loro si profila un andamento contraddittorio che vede oltre l’80% del loro consumo realizzato da comuni con contrazione demografica. Questi comuni sono da considerare come altamente inefficienti perché hanno consumato una risorsa non rinnovabile (il suolo) senza avere una forzante attiva (la popolazione in crescita). Questo non giustifica il consumo di suolo dei restanti comuni, in quanto si tratta di consumi in aree prevalentemente fragili e ad alta sensibilità ambientale dove, in entrambi i casi, andrebbe prima fatto uso delle aree già artificializzate, non utilizzate o dismesse, e delle abitazioni, non utilizzate o sottoutilizzate.

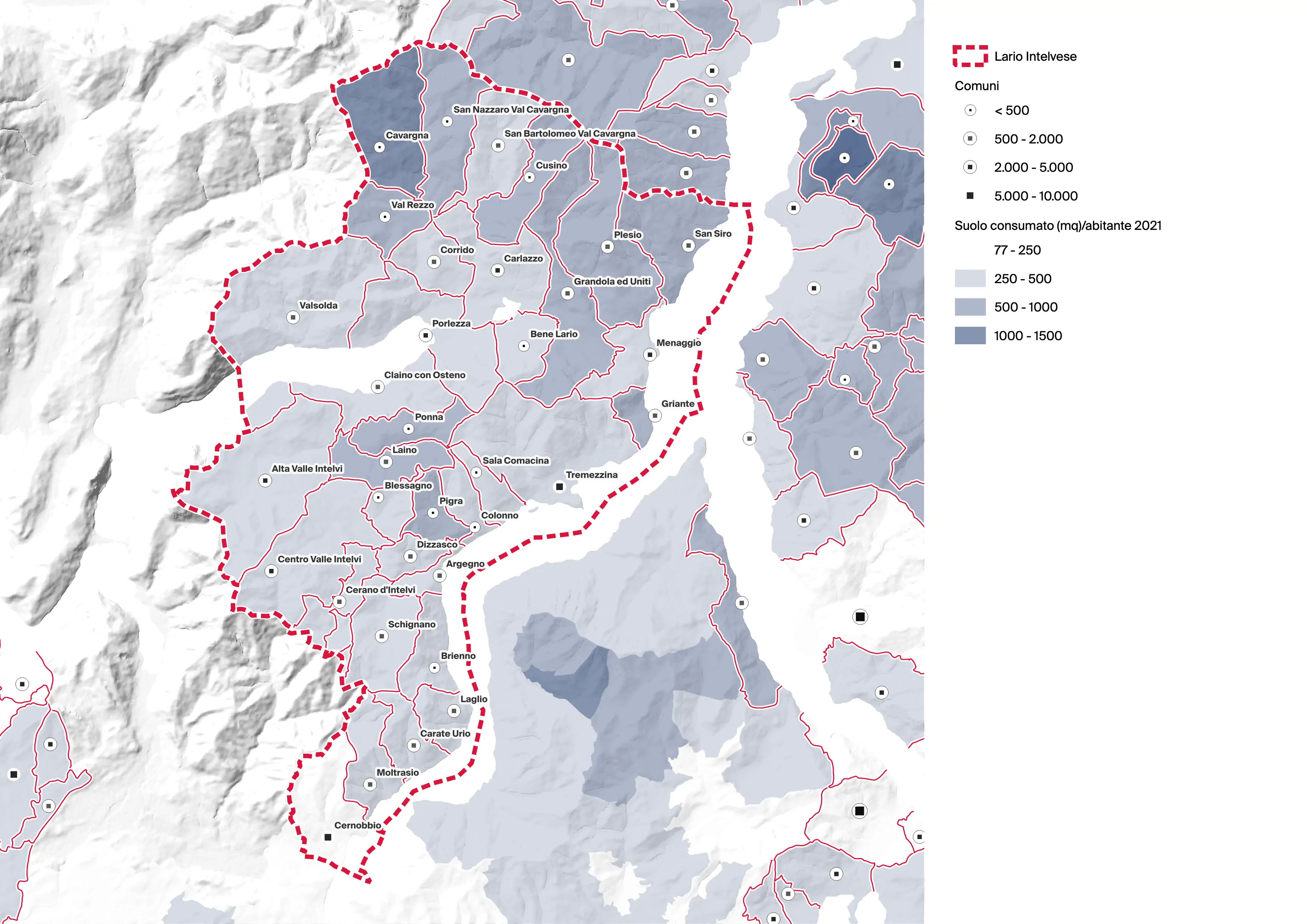

Per guardare all’andamento del consumo di suolo nel Lario Intelvese e Valli del Ceresio, impieghiamo prima l’indicatore del suolo consumato pro capite che misura la quantità di copertura artificiale esistente al 2021 rispetto alla popolazione residente in quell’anno. I comuni che hanno valori più elevati per questo indicatore sono Cavargna, Cusino, Grandola ed Uniti, Plesio, San Siro, Griante, Ponna, Laino e Pigra. Il comune con un consumo di suolo pro capite maggiore è il comune di Cavargna (1035mq/ab), quello inferiore è il comune di Cernobbio (228 mq/ab).

In seguito, impieghiamo l’indicatore di consumo marginale di suolo, che abbiamo spiegato poco sopra. Dei 34 comuni dell’area 6 hanno consumato suolo nel 2021, di questi 3 hanno consumato suolo a fronte di una decrescita demografica.

L’analisi della distribuzione a livello territoriale dei siti inquinati, bonificati e degli impianti di trattamento dei rifiuti restituisce una maggiore concentrazione e distribuzione dei siti e degli impianti sulla fascia rivierasca (Lago di Como e Ceresio). Si segnala una bassa presenza di impianti di trattamento dei rifiuti, collocati nei Comuni di Tremezzina, Claino con Osteno, Carlazzo, Grandola ed Uniti. Una più alta concentrazione di impianti di trattamento dei rifiuti si riscontra nel Comune di Porlezza. Non si riscontrano dall’analisi siti contaminati, mentre la presenza di siti bonificati è bassa e con una concentrazione maggiore nei Comuni rivieraschi, con l’eccezione del Comune di Alta Valle Intelvi.

Inquinamento ambientale (siti bonificati e contaminati); Impianti di trattamento rifiuti, cave attive e cessate, discariche map

Nella Provincia di Como sono 8 gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) connessi con sostanze pericolose, individuati dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE – dati 2022) nell’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante (D.Lgs. 105/2015). Gli stabilimenti RIR si trovano in Comuni non inclusi nel perimetro dell’Area Interna Lario Intelvese e Valli del Ceresio, come espresso nella tabella seguente.

leaderboard Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Geografie

Geografia dell’insediamento consolidato e patrimoni costruiti

Indice sottosezioni:

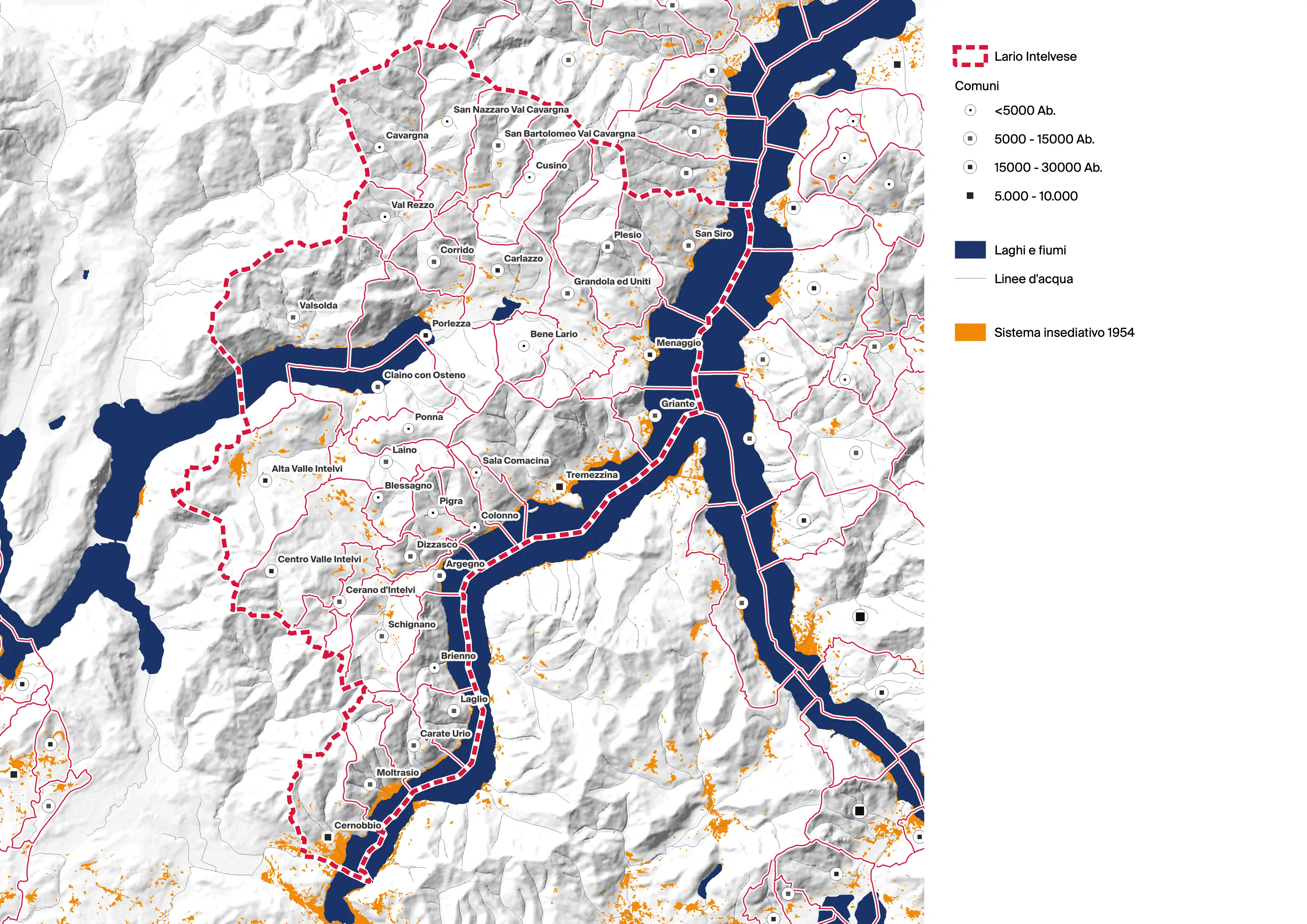

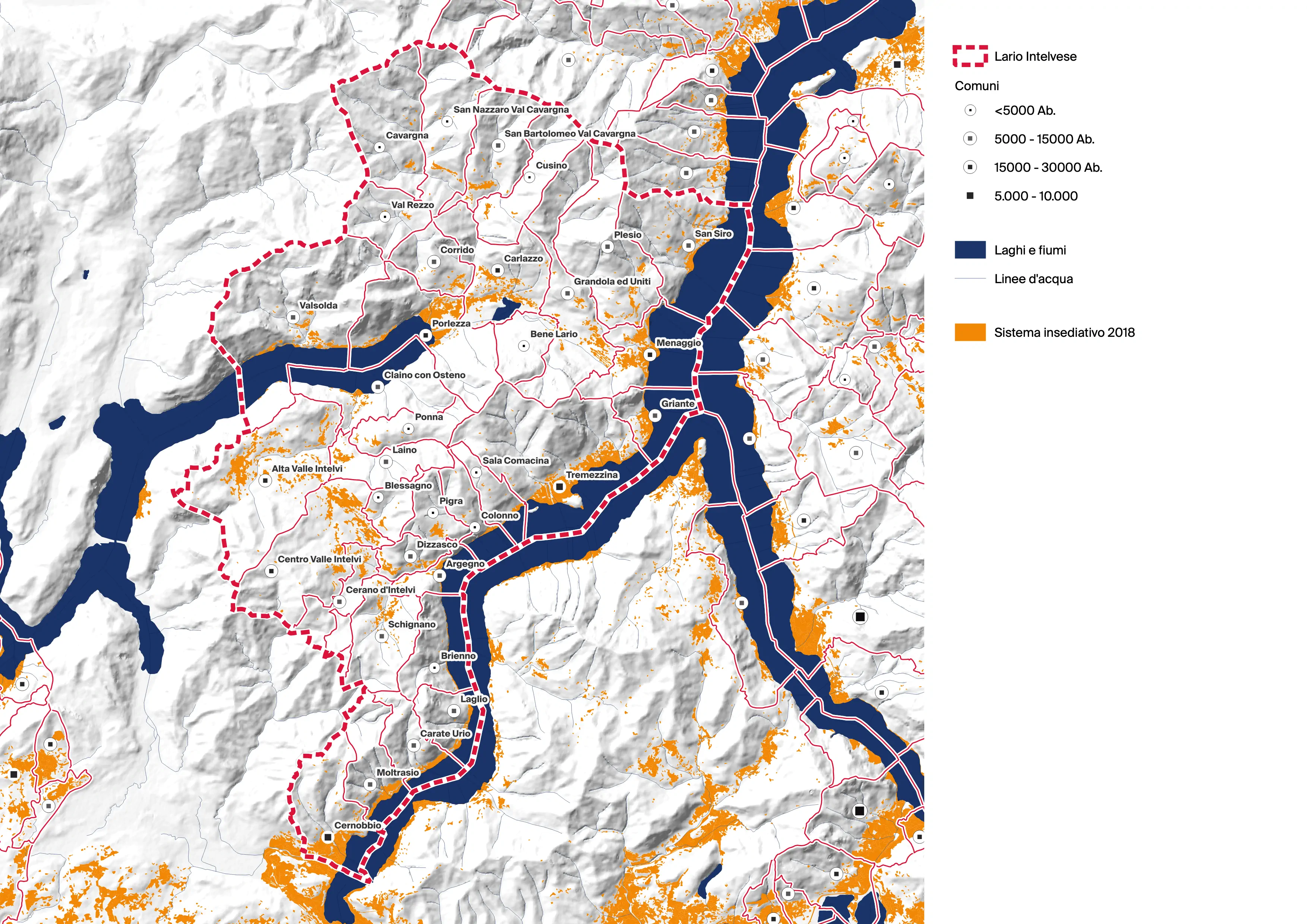

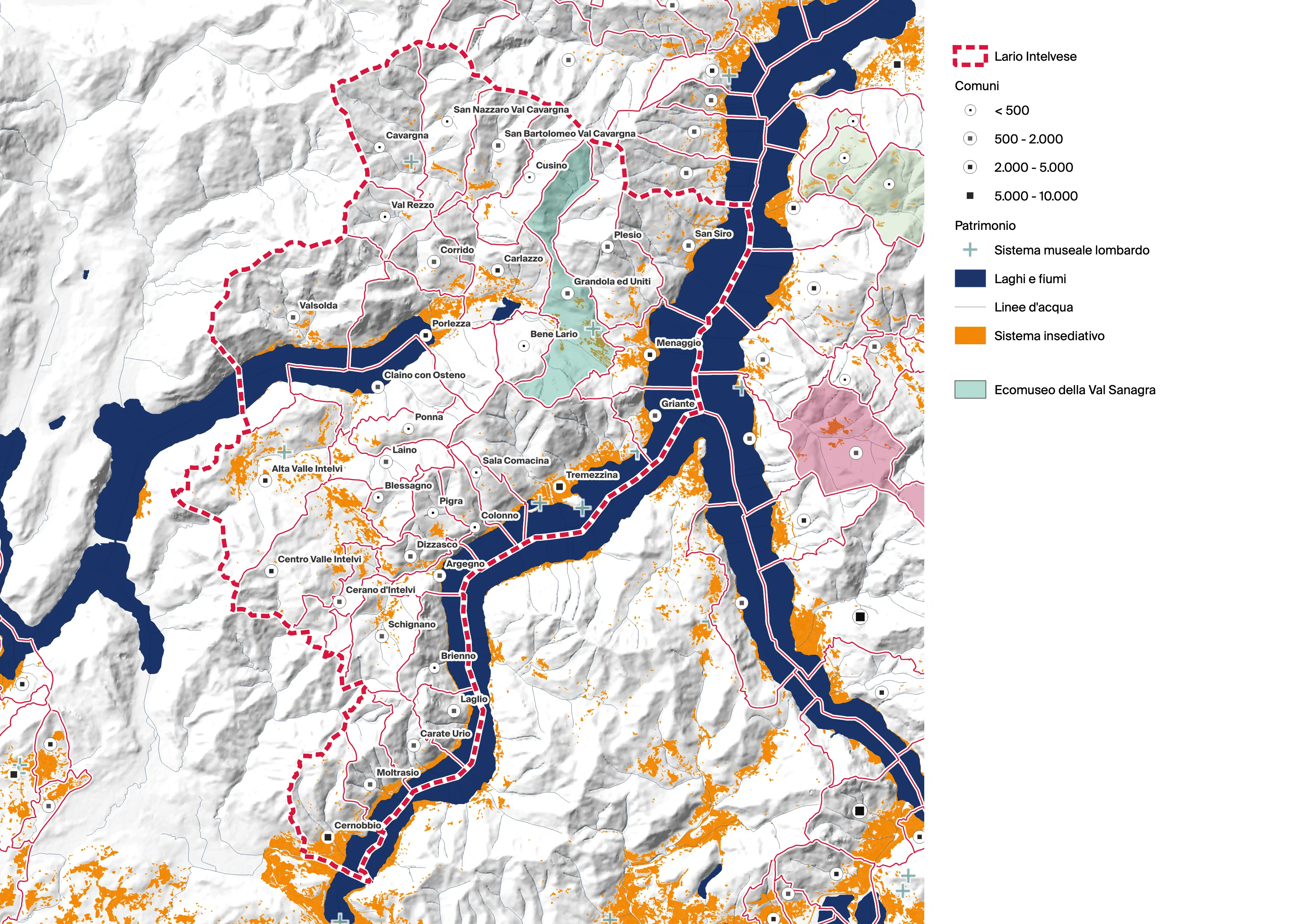

Nell’Area Lario Intelvese e Valli del Ceresio si riscontra una maggiore estensione degli insediamenti nei Comuni rivieraschi, in particolare lungo la strada Regina / Via dello Spluga. Oltre ad essere la principale strada storica che attraversa l’Area, che collega il Lario Intelvese a Sud con la Brianza, a Nord con l’Area Alto Lago e la Valchiavenna, la strada Regina rappresenta la principale via di comunicazione viabilistica dell’Area, e attraversa la quasi totalità dei centri storici dei Comuni rivieraschi. Oltre alla riviera del Lago di Como, si riscontra una maggiore estensione dell’urbanizzato sulla sponda del Lago di Lugano (Comuni di Porlezza, Carlazzo, Claino con Osteno, Valsolda). Vi sono alcuni Comuni, oggetto di fusione di Comuni, che presentano un’estensione territoriale molto vasta e comprendono un importante numero di piccoli e piccolissimi nuclei e località abitate, collegati al centro capoluogo (Grandola ed Uniti, Tremezzina, Centro Valle Intelvi, Alta Valle Intelvi).

Gli alpeggi sono prevalentemente concentrati nella fascia settentrionale dell’Area, nel territorio compreso tra i Comuni di Cavargna e San Siro: il sistema degli alpeggi in questa porzione del Lario Intelvese è in continuità con l’Area dell’Alto Lago di Como e Valli del Lario (Comuni di Garzeno e Cremia). Alpeggi di grande estensione si trovano anche nella porzione di montagna del Comune di Valsolda, al confine con la Svizzera. Altre aree destinate ad alpeggio, con estensione più limitata, sono presenti nella fascia centrale dell’Area (Comuni di Tremezzina, Sala Comacina, Colonno, Claino con Osteno). Nella maggioranza dei casi gli alpeggi e le malghe in essi presenti sono collegati tra loro da un sistema di strade agro-silvo-pastorali e di sentieri.

Il quadro restituito dai dati censuari del 2011 riguardo allo stato d’uso degli edifici in parte corrisponde alle informazioni che riportano la consistenza del costruito meno recente (ante 1918) rispetto al totale degli edifici residenziali.

leaderboard Edifici per epoca di costruzione

Il più alto tasso di inutilizzo desumibile dai dati censuari è nel Comune di Ramponio Verna, seguito da San Siro; il Comune che riporta il maggior numero di edifici costruiti prima del 1918 è Pigra (72%), seguito da San Siro (66%). Se a questi dati si affiancano le informazioni relative allo stato di conservazione degli edifici (dati ISTAT 8mila Census, 2011) emerge come la più alta incidenza di edifici residenziali in pessimo stato di conservazione sia a San Nazzaro Val Cavargna e Mezzegra (ora parte del Comune di Tremezzina).

leaderboard Percentuale d’uso degli edifici

Il quadro delle condizioni d’uso e dello stato di conservazione del costruito restituita dai dati censuari corrisponde, nella maggioranza dei casi, da quanto deducibile dai sopralluoghi e dai rilievi speditivi che sono stati realizzati. Si rileva una maggiore presenza di edifici residenziali non in uso – quando non in abbandono - totale o parziale nei centri storici del Comuni rivieraschi attraversati dalla Strada Regina, a causa dell’importante volume di traffico su gomma, ma anche della scarsa propensione alla manutenzione e “adattabilità” delle abitazioni storiche. Una situazione simile si riscontra anche nelle frazioni di mezza montagna dei Comuni rivieraschi, più distanti dal centro ‘capoluogo’ e difficilmente accessibili (e.g. San Siro). In questi contesti si rilevano puntualmente edifici in condizioni di conservazione pessime, legate al cessato uso ed alla mancanza di manutenzione; in alcuni casi, si rileva come edifici e complessi di edifici siano stati convertiti dall’uso residenziale o di supporto alle attività agro-silvo-pastorali, ora cessate, in tentativi di “albergo diffuso” o in case per residenza temporanea. Diversa, pur con qualche aspetto in comune, la condizione del costruito in Val Cavargna e in Val d’Intelvi, le due porzioni più “interne” dell’Area. In Val Cavargna, come confermato anche dai dati, si riscontra una buona parte del costruito storico (ovvero presumibilmente realizzato prima del XX secolo, dato desumibile dalle tecniche costruttive e dalle iscrizioni con data di realizzazione riscontrate in molti edifici nei nuclei storici) in pessimo stato di conservazione e in abbandono; in molti casi, sono presenti superfetazioni non congrue e realizzate in tempi più recenti. In Val d’Intelvi lo stato di conservazione degli edifici nei Comuni capoluogo è complessivamente buono, ma si registrano alti tassi di sottoutilizzo o inutilizzo. Nei Comuni della Val d’Intelvi, inoltre, si registra il tasso più alto di edifici residenziali costruiti dal 2006 in avanti. Complessivamente, lo stato di conservazione degli edifici nell’Area è da considerarsi buono, con differenze sostanziali tra i Comuni rivieraschi e quelli di mezza montagna. Significativa è la presenza di strutture ricettive non più in uso, sia nei Comuni rivieraschi sia nei Comuni più interni, che attualmente vertono in stato di conservazione tra il pessimo e il discreto. In relazione a questa osservazione, si segnala come il rapporto percentuale tra la somma degli immobili inutilizzabili e gli immobili inutilizzati di proprietà del comune e il totale degli immobili di proprietà del Comune mostra una geografia simile all’immagine emersa nella percentuale di utilizzo degli edifici. I comuni con maggiore patrimonio pubblico inutilizzato sono San Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo, Ponna, Blessagno, Grandola ed Uniti, Menaggio e Laglio con valori superiori al 98%.

I dati sul numero di abitazioni vuote e i sopralluoghi nell’area raccontano di un territorio che ha visto un graduale svuotamento dell’edilizia tradizionale a favore di nuovi modelli insediativi. Cusino, Plesio, San Siro, Ponna, e Pigra sono i comuni con percentuali di abitazioni inoccupate più elevate. A questi dati sullo stato d’uso e disuso del patrimonio abitativo si associano diversi gradi di obsolescenza e cattivo stato di manutenzione, con il patrimonio più recente in buono/ottimo stato e il patrimonio dei nuclei storici che solo in parte è stato recuperato in anni recenti.

Se osserviamo la media dei valori medi di compravendita degli immobili in normale stato di conservazione di tutte le tipologie residenziali emerge una netta distinzione tra i comuni che si affacciano al lago di Como. Cernobbio con 2.412 euro / mq è il comune con i valori medi più alti. Segue Laglio, Griante e Tremezzina con valori superiori a 1.750 euro / mq. Val Rezzo è invece il comune con il valore più basso, 808 euro / mq. Sotto i 1.000 euro / mq sono anche i comuni di San Bartolomeo Val Cavargna, Cusino, Ponna, Blessagno, Laino, Pigra, Corrido, Cavargna, Bene Lario e San Nazzaro Val Cavargna.

leaderboard Valori immobiliari per zone omogenee

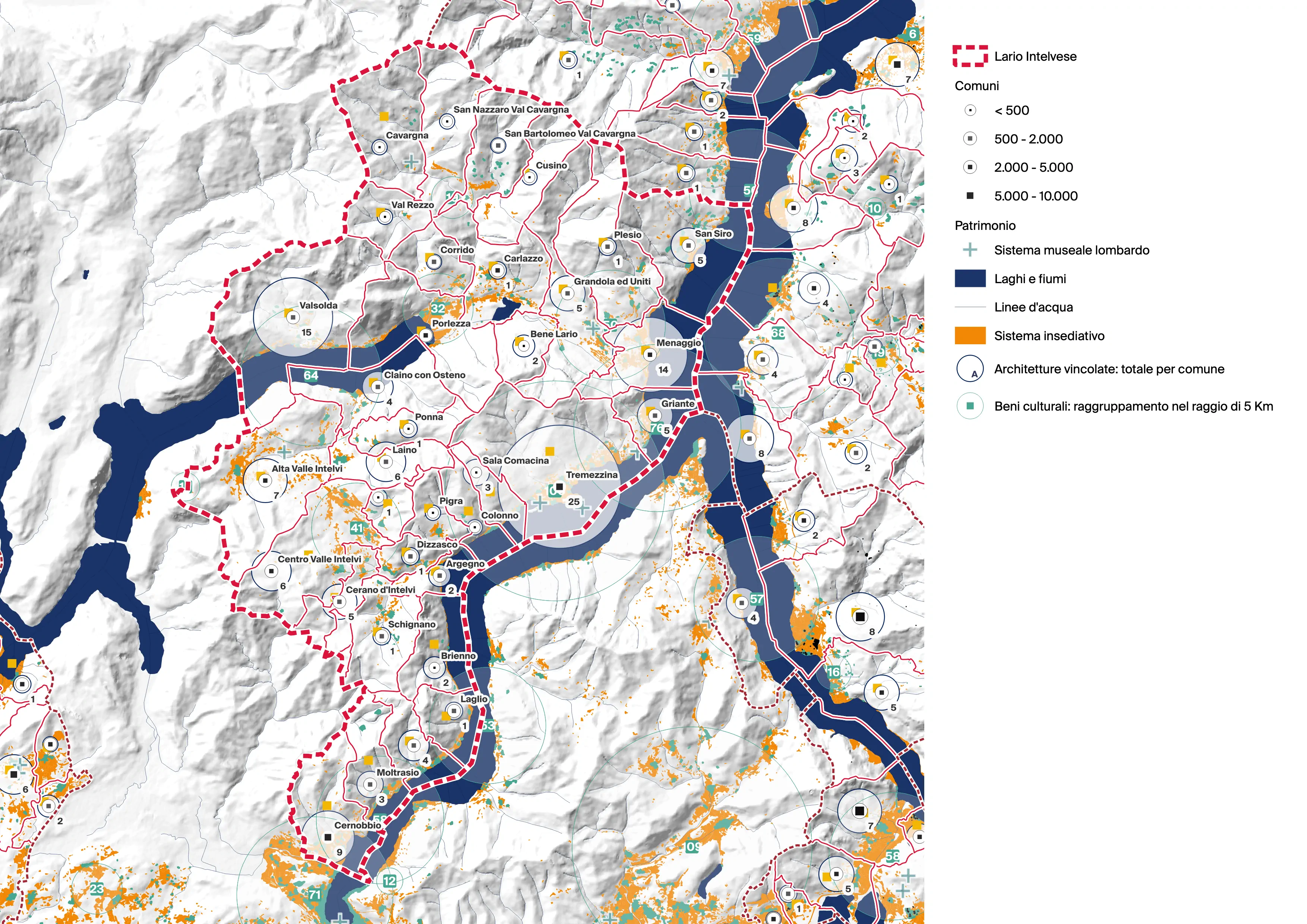

Il Lario Intelvese, in quanto parte della Provincia di Como, è territorio di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese (sede a Milano). Nei Comuni dell’Area Lario Intelvese – Valli Lario Ceresio si contano in totale 117 architetture vincolate, più di un quinto del totale della Provincia di Como (506 architetture vincolate).

Il Lario Intelvese, in quanto parte della Provincia di Como, è territorio di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese (sede a Milano). Nei Comuni dell’Area Lario Intelvese – Valli Lario Ceresio si contano in totale 117 architetture vincolate, più di un quinto del totale della Provincia di Como (506 architetture vincolate).

Sono sei i Musei riconosciuti dal Sistema Museale Lombardo posti nell’Area Lario Intelvese – Valli del Ceresio. Tre di questi, Villa Carlotta; Museo Villa del Balbianello; Antiquarium “Luigi Mario Belloni e Mariuccia Zecchinelli” (frazione di Ossuccio) si trovano nel Comune di Tremezzina; nel Comune di Cavargna è presente il Museo della Valle; il Museo d’Arte Sacra di Scaria, con sede nell’omonima frazione nel Comune di Alta Valle Intelvi; infine, il Museo Comunale Etnografico e Naturalistico Val Sanagra, con sede nel Comune di Grandola ed Uniti, parte dell’Ecomuseo della Val Sanagra.

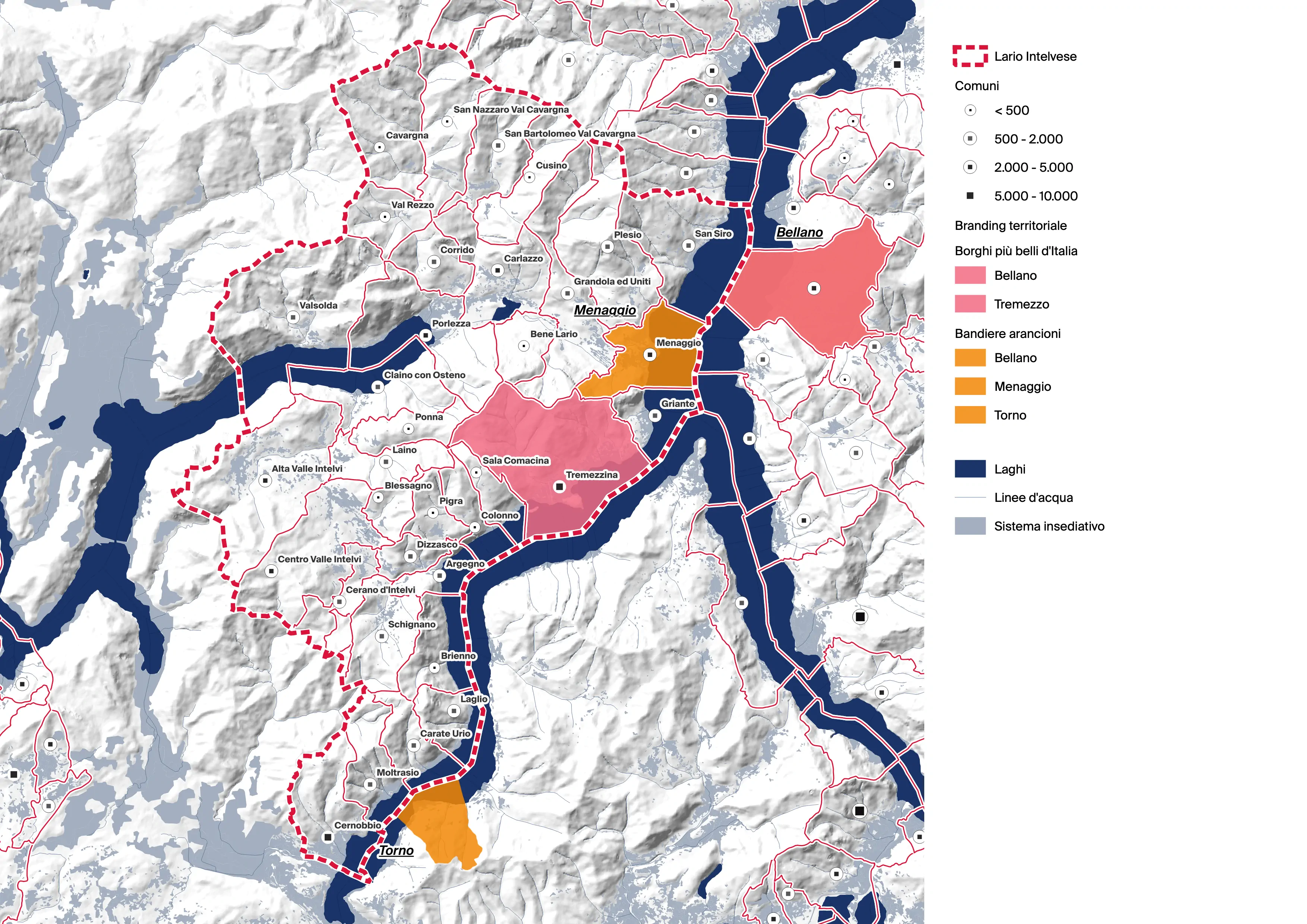

Il Comune di Menaggio è stato riconosciuto come Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano; è parte dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, invece, il Comune di Tremezzina.

Vita quotidiana

Servizi, mobilità e vita quotidiana

Indice sottosezioni:

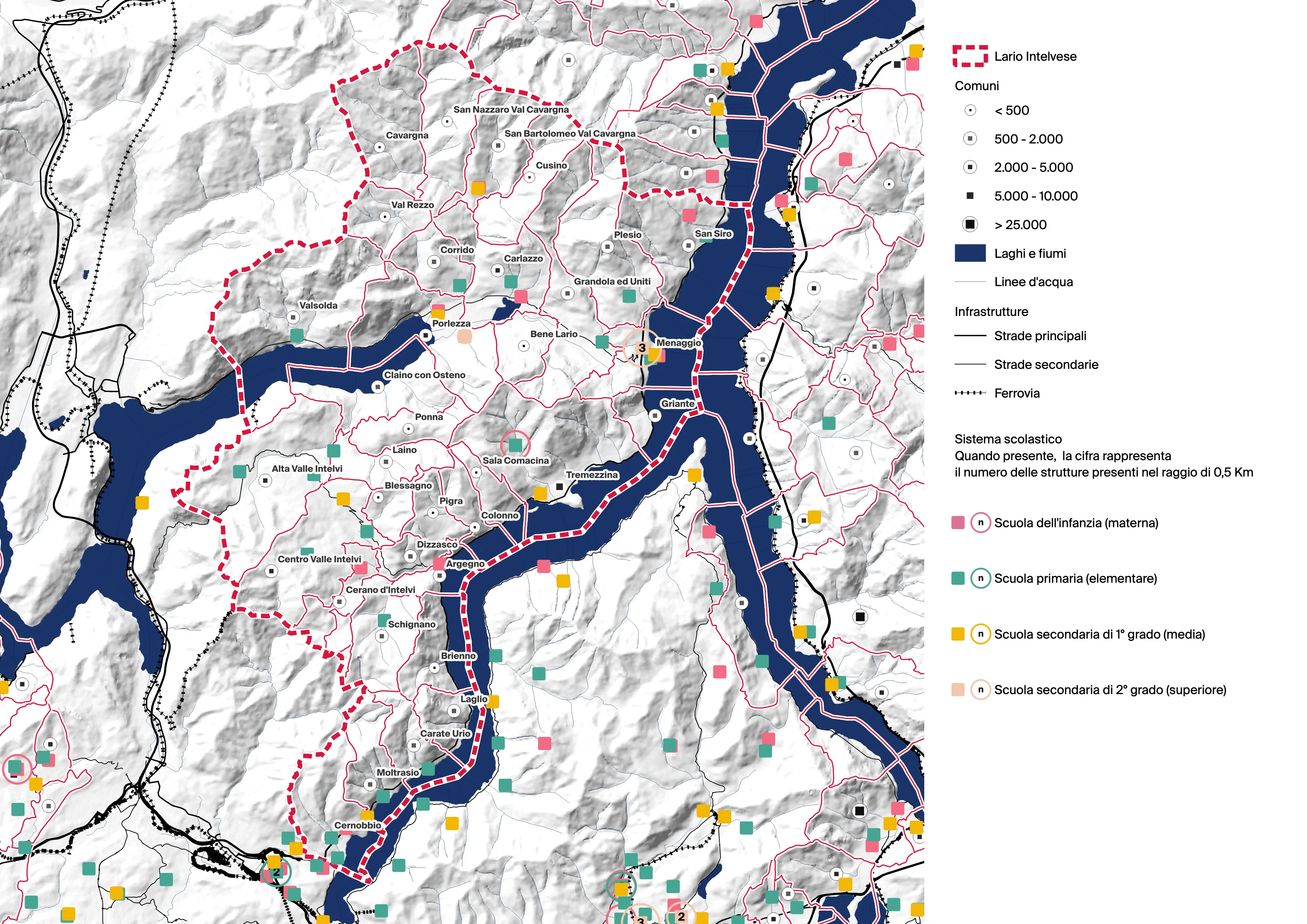

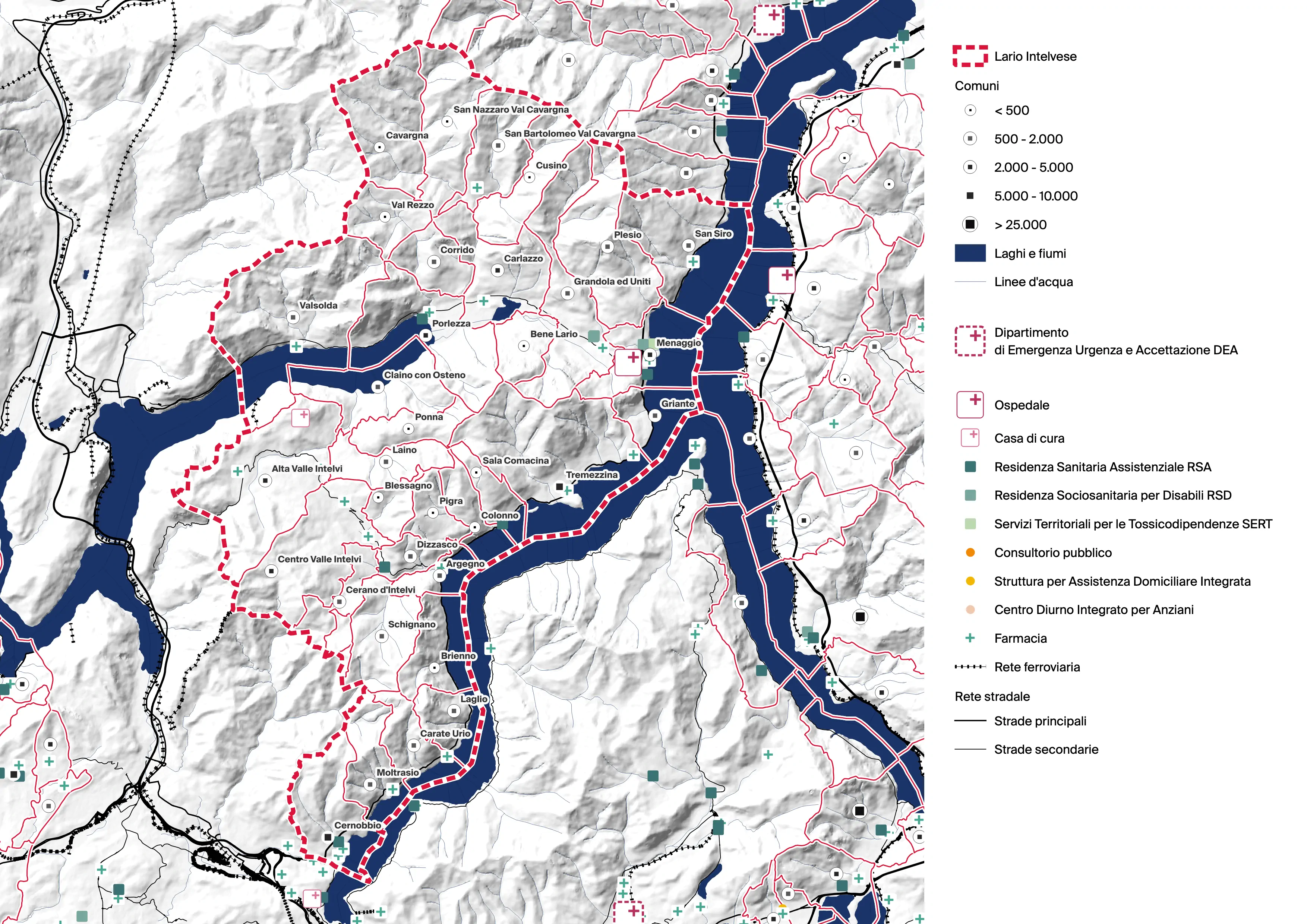

Dal punto di vista dei servizi di welfare di base (istruzione e sanità), l’area del Lario Intelvese e Valli del Ceresio ha una distribuzione territoriale polarizzata in tre aree: Menaggio e la Val Menaggio che risale verso Porlezza – che rappresenta il vero “cuore” attrezzato dell’area –, il centro valle Intelvi e la zona più meridionale, prossima a Como. Al di fuori di queste aree, spesso mancano i servizi, come le scuole del primo ciclo. L’offerta di istruzione superiore si concentra a Porlezza (professionale) e Menaggio (liceo scientifico). Per quanto riguarda la sanità, sono presenti un ospedale (con pronto soccorso) a Menaggio e una casa di cura accreditata a Ramponio Verna. Le altre strutture sociosanitarie, per lo più private, si concentrano a Menaggio e lungo il lago. A Menaggio sono, inoltre, presenti un SERT e due strutture per disabili (private). Come l’Area Interna dell’Alto Lago di Como (a nord), l’area è dunque particolarmente poco servita dall’offerta pubblica.

L’offerta di trasporto pubblico locale si snoda lungo il lago di Como con un anello che collega Menaggio a Porlezza e Argegno a San Fedele Intelvi e Osteno, sul lago di Lugano. Le aree a Nord sono poco servite. Lungo la linea ferroviaria che univa Menaggio a Porlezza, abbandonata nel 1939, è presente una pista ciclabile utilizzata prevalentemente per cicloturismo.

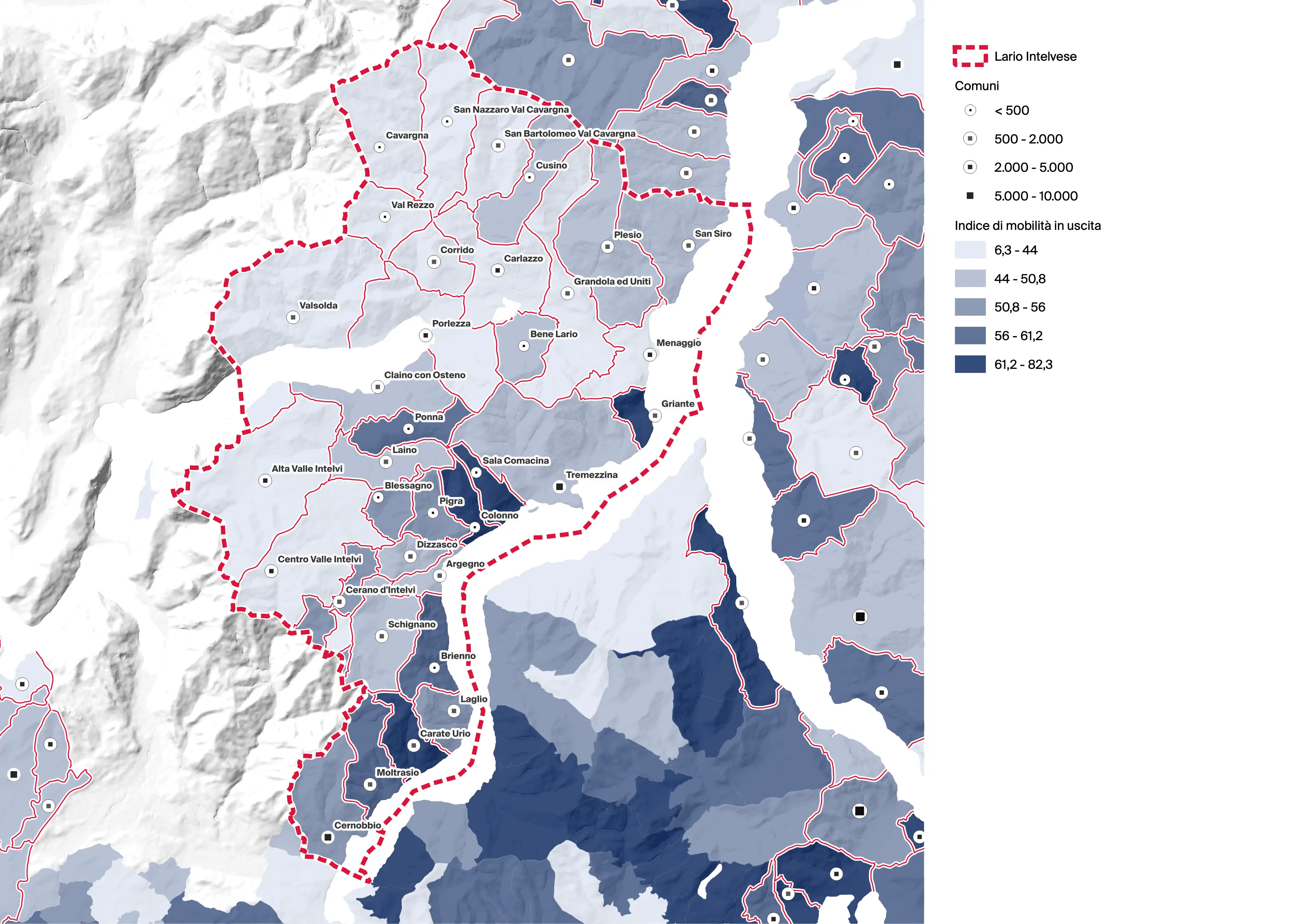

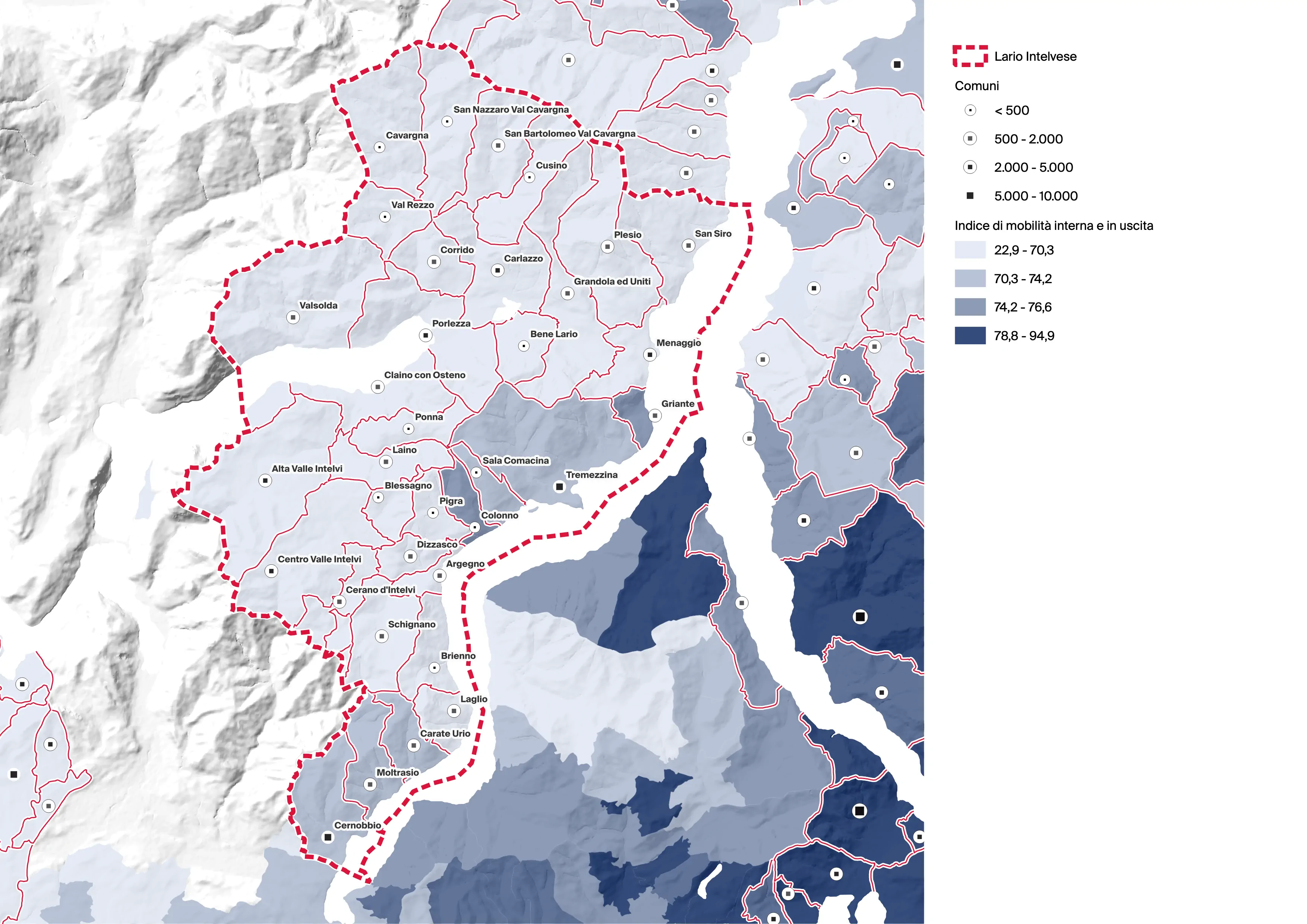

È stata condotta un’analisi riguardo gli indici di mobilità in uscita ed interna nell’Area. L’indice di mobilità in uscita misura il dinamismo di un territorio attraverso la percentuale di persone che si spostano quotidianamente per motivi di studio e di lavoro rispetto alla popolazione del comune di età compresa tra 6 e 64 anni (dall’inizio della scuola dell’obbligo fino all’età del pensionamento). Ponna, Colonno e Cariate Urio, Comuni privi di strutture di welfare primario, riportano valori importati di mobilità in uscita. La mobilità interna riporta valori abbastanza bassi.

photo_library

Se invece osserviamo il rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio emerge una maggiore attitudine per una mobilità breve.

La maggior parte dei Comuni ha valori superiori al 50%, con il massimo raggiunto nel comune di Griante con il 78%. Il Comune con una mobilità breve meno significativa è Val Rezzo con il 24%. Sotto il 50% sono anche i Comuni di Cavargna (28%), San Bartolomeo Val Cavargna (38%), San Nazzaro Val Cavargna (38,6%) e Pigra (40%). Questi valori bassi sono dovuti non tanto alla mancanza di mobilità della popolazione residente, bensì alla distanza fisica di questi comuni rispetto ai poli che ospitano scuole e luoghi di lavoro (si veda Figura 42).

Infatti, i Comuni con valori più alti di mobilità lunga sono San Bartolomeo Val Cavargna con il 30%, Cavargna, con il 26%, San Nazzaro Val Cavargna con il 24% e val Rezzo con il 21%. Il resto dei Comuni ha valori più bassi. Il Comune con il valore minore è Bene Lario, con 3,6%.

Un’analisi più approfondita della matrice Origine e Destinazione (O/D) della regione Lombardia, sempre del 2020 ci permette di capire i motivi e i mezzi prevalenti degli spostamenti oltre che le maggiori dinamiche di mobilità. Da un punto di vista metodologico abbiamo classificato i flussi come: interni (FI), quelli cioè con origine e destinazione all’interno dell’area interna, in entrata (FE) con origine fuori dall’Area e destinazione nell’Area, in uscita (FU) con origine all’interno dell’Area e destinazione fuori dall’Area. La matrice O/D misura il numero di spostamenti delle persone di età maggiore di 14 anni. Il diagramma presenta il numero totale di flussi per ciascuna delle 14 Aree interne della Programmazione 21-27 pesato sul numero di abitanti dell’Area stessa. I tre diagrammi permettono di valutare il numero di flussi interni, in entrata e quelli in uscita per ciascuna Area. Gli spostamenti per motivi occasionali sono effettuati per impegni legati ad attività quali acquisti, commissioni, accompagnamento. Nei motivi degli spostamenti non sono stati presi in considerazione i ritorni. Da un punto di vista metodologico si evidenzia che in caso di piccoli comuni la zona di rilevamento è costituita dall’aggregazione di più comuni.

L’Area del Lario Intelvese e Valli del Ceresio si caratterizza per un numero di flussi interni, cioè spostamenti con origine e destinazione all’interno dell’area abbastanza elevati soprattutto per motivi occasionali, un numero di flussi in entrata molto elevato per motivi occasionali e abbastanza elevato per motivi di lavoro e un numero elevato di flussi in uscita per motivi di studio, un dato che conferma la necessità di spostarsi fuori dall’area per motivi di studio a causa della carenza dei servizi a livello locale. Il lavoro rappresenta il primo motivo per i flussi in uscita.

Considerati i motivi e la distribuzione degli spostamenti è possibile dire che il maggior numero di flussi nell’area del Lario Intelvese e Valli del Ceresio avviene all’interno dell’area interna o in ingresso, per motivi occasionali, sottolineando una polarizzazione interna all’area per cui gli abitanti di alcuni comuni o quelli delle aree limitrofe devono spostarsi verso i comuni polo per raggiungere i servizi, prevalentemente localizzati nei comuni rivieraschi.

In tutte le aree interne prevale in modo netto l’uso del mezzo privato per tutti i tipi di spostamenti. Anche nel caso del Lario Intelvese e Valli del Ceresio prevale l’uso del mezzo individuale seguito dal trasporto su gomma, l’uso del treno e della mobilità attiva raggiungono percentuali di gran lunga inferiori.

leaderboard Flussi interni per motivo di spostamento

leaderboard Flussi in entrata per motivo di spostamento

leaderboard Flussi in uscita per motivo di spostamento

Una questione rilevante interessa la navigazione dei laghi. Attualmente la navigazione dei laghi rappresenta un tassello importante del sistema di trasporto pubblico locale: in Lombardia i servizi di navigazione trasportano circa 8 milioni di passeggeri all’anno (dati pre-pandemia) con 98 battelli e 95 località servite.

Da un punto di vista della governance, la navigazione pubblica di linea sul Lago di Como, Garda e Maggiore è un servizio svolto dalla Gestione Governativa Navigazione Laghi, ente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre il servizio sui laghi Iseo e Idro è in capo a Regione Lombardia e il Ceresio è servito da Navigazione Lago Lugano. È stato avviato il trasferimento della Gestione Governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda alle Regioni territorialmente competenti e alla Provincia autonoma di Trento (D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422).

Con riferimento ai flussi di mobilità lacuale e alla disponibilità di corse, si evince uno squilibrio tra le due sponde. La sponda lecchese, infatti, presenta un’offerta discreta concentrata prevalentemente nei mesi da maggio a ottobre, con 5 partenze giornaliere del battello nel fine settimana, ed 8 località collegate per i sei mesi estivi, contro le 33 partenze da Como, con 29 località collegate per tutto l’anno. Anche i dati sugli imbarchi pre-pandemia pendevano decisamente a favore del ramo “comasco” (610.000 biglietti/anno staccati contro i 20.000 del “lecchese”).

Economie

Economia e le specializzazioni produttive

Indice sottosezioni:

Nel territorio non sono presenti grandi imprese. Secondo la definizione del Ministero dello Sviluppo economico si può definire “grande” un’impresa che occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro; un’impresa che occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro; un’impresa che occupa più di 250 persone e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Tuttavia, è importante osservare l’indicatore del numero di grandi imprese attive ogni mille addetti del Comune, perché ci mostra una prossimità fisica con comuni in cui sono presenti (Como a sud, Porto Ceresio a sud-ovest e Nord con il sistema dell’Alto Lario).

I dati riguardo gli addetti nel settore manifatturiero raccontano di una maggiore concentrazione di addetti nel settore Ateco C – settore manifatturiero - e il numero totale di addetti nelle UL (unità) locali attive nei Comuni di Dizzasco con 51%, Plesio con 35%, Bene Lario con 39% e i comuni di Cerano d’Intelvi e Claino con Osteno con rispettivamente 25% e 23%. Gli altri Comuni hanno valori inferiori a 20%. Si distinguono per avere un valore azzerati i Comuni di Blessagno, Centro Valle Intelvi, Cavargna, Colonno, Cusino, Pigra, Ponna, Sola Comacina, San Nazzaro Val Cavargna e Val Rezzo. Complessivamente si conferma una indole poco manifatturiera dell’area rispetto alle altre aree circostanti e altre aree interne lombarde di montagna.

leaderboard Percentuale addetti settore manifatturiero

leaderboard Percentuale addetti settore trasporto e magazzinaggio

leaderboard Percentuale addetti settore alloggi, ristorazione, sport e leisure

Per quanto riguarda invece il rapporto percentuale tra il numero di addetti nei settori Ateco J (servizi informatici e di comunicazione), K (attività finanziarie e assicurative), M (attività professionali e scientifiche) e il numero totale di addetti nelle UL attive nessun comune sembra essere specializzato sul settore dei servizi avanzati. Solo due Comuni superano la percentuale del 15%, Brienno e Carate Urio. Significativi sono i valori azzerati dei Comuni di Blessagno, Centro Valle Intelvi, Cavargna, Pigra e Val Rezzo. Cusino tra tutti i Comuni è l’unico che ha un valore azzerato sia nel manifatturiero che in quello sociosanitario, e un valore di 13.5% nella percentuale di addetti nei settori dei servizi avanzati.

La geografia degli addetti impegnati nei settori sociosanitari nel 2017 mostra una polarizzazione degli addetti presso il Comune di Sala Comacina che vede il valore percentuale di addetti nei settori sociosanitari intorno ai 63%. Molto più indietro si posiziona San Siro con 16%, Menaggio e Laino con 10%. Il resto dei Comuni presenta valori inferiori al 7%. Se osserviamo la variazione degli addetti nel tempo attraverso una matrice di crescita e decrescita disarticolando il dato entro due intervalli temporali: il primo 2001-2011 e il secondo 2012-2017 possiamo rilevare una sequenza di tendenze in cui si alternano o ripetono fasi di crescita (C) o decrescita (D) degli addetti. Sono emerse nel complesso quattro tendenze che ci raccontano di processi di crescita consolidata (CC), di una crescita recente (DC), di un rallentamento (DC) e di decrescita consolidata (DD). Questo evidenzia come i Comuni di Bene Lario, Cavargna, Cerano d’Intelvi, Cernobbio, Laino, Menaggio, Plesio, San Bartolomeo Val Cavargna, Schignano, Val Rezzo e Valsolda abbiano subito una riduzione costante di addetti. Argegno, Colonno, Dizzasco, Griante, Sala Comacina e San Siro sono i Comuni in cui c’è stata una crescita consolidata nei due intervalli temporali.

La variazione percentuale degli addetti 2012-2017 è illustrata nelle mappe che seguono. In questo caso per effettuare l’analisi si tiene conto di tutti gli addetti delle diverse classi di settori economici Ateco. Questo dato è utile per capire la tenuta del mercato di lavoro e dell’occupazione dei diversi comuni. Emerge come il Comune con maggior riduzione percentuale di addetti dal 2012 al 2017 sia Cavargna, che vede ridurre del 65% il numero di lavoratori. Corrido ha una riduzione di 40% mentre i Comuni di Val Rezzo (-20%), Bene Lario (-22%), Brienno (-23%), Plesio (–26%) e Cusino (-27%) sono i Comuni che hanno avuto una riduzione superiore e uguale a 20%. Sala Comacina (+173%), Ponna (+43%) e Claino con Osteno (+38%) sono i tre Comuni con il maggiore aumento. Significativo l’aumento di Sala Comacina, che vede quasi triplicare il numero di addetti. Sia i dati positivi che quelli negativi sono da considerare con le dovute precauzioni: la bassa densità di popolazione di alcuni comuni, e di conseguenza anche la bassa densità di addetti, fa sì che ogni addetto singolo possa condizionare il valore molto alto o molto basso.

Il territorio del Lario Intelvese e Valli del Ceresio ospita anche un distretto industriale. I quattro comuni di Cernobbio, Moltrasio, Ceriate Urio e Laglio nella parte sud dell’area fanno parte del Distretto tessile e abbigliamento comasco. Uno dei distretti di più lunga tradizione nel nord Italia e che comprende 68 comuni, 30800 Unità Locali, e circa 145661 addetti.

A margine dell’analisi dell’assetto economico dell’Area, si pone una riflessione in merito al rapporto tra il Lario Intelvese e Valli del Ceresio con la vicina Svizzera. Il territorio del Lario Intelvese e Valli del Ceresio è localizzato sul confine Italia – Svizzera (Canton Ticino), in prossimità di Lugano – fascia centrale dell’Area – e Mendrisio – fascia meridionale dell’Area. Sono emersi negli ultimi anni numerosi canali e strumenti di promozione delle relazioni transfrontaliere; tuttavia, l’area è segnata ancora da forti differenze socioeconomiche e istituzionali. Si tratta di asimmetrie e divari che hanno forti implicazioni economiche, sociali e spaziali. Nell’area è possibile individuare due valichi. Uno fa parte dell’area e l’altro si trova invece nei comuni di Como e Maslianico, confinanti con il comune di Cernobbio: il valico di Brogeda, posto a sud dell’area, prosegue verso Mendrisio e Lugano. Il valico a nord ovest si colloca sulla Via Cantonale lungo del lago di Lugano e permette di raggiungere la città di Lugano. Si tratta di territori che hanno forti livelli di interdipendenza, accomunati anche dall’uso della lingua italiana, che ha rappresentato negli anni sia un elemento di opportunità che un problema per il territorio. La maggiore parte delle interazioni transfrontaliere si manifestano nei flussi delle attività commerciali e turistiche e nei versamenti dei pendolari che quotidianamente percorrono l’area transfrontaliera. Questi scambi sono regolamentati da accordi stipulati con l’Unione Europea e attraverso accordi bilaterali che regolano la cooperazione economica, politica e culturale e la libera circolazione delle persone. Si tratta però di accordi profondamente segnati da tensioni in relazione all’alto numero di lavoratori frontalieri. Per il Canton Ticino la vicinanza al Lario Intelvese e Valli del Ceresio rappresenta un bacino da cui attingere forza lavoro. Per i lavoratori transfrontalieri la presenza della svizzera rappresenta un’opportunità di accedere a retribuzioni più alte. Secondo i dati di BAK Economics negli ultimi anni stiamo assistendo ad un’asimmetria sia nello sviluppo demografico che nella struttura demografica. La popolazione del Canton Ticino è diminuita del 1,8% dal 2010 al 2019, quella della provincia di Como del 2,3%, mentre quella del Lario Intelvese e Valli del Ceresio è complessivamente aumentata del 0,54%. La popolazione invecchia maggiormente nel territorio italiano rispetto a quello svizzero. Infatti, secondo i dati della BAK Economics, nell’arco temporale 2010-2019 il Ticino ha visto aumentare del 2,4% la sua popolazione over 65, mentre la provincia di Como del 3%. Nel Lario Intelvese e Valli del Ceresio la percentuale di popolazione over 66 è aumentata complessivamente nell’arco temporale 2015-2019 del 2,4%. A livello del reddito pro capite della Provincia di Como nel 2019 registra valori più bassi rispetto al Canton Ticino (rispettivamente 30.000 e 79.500 euro pro capite), ma anche rispetto a quello della Lombardia nel suo complesso. I flussi di lavoratori frontalieri che passano nel territorio verso il Cantone del Ticino contano circa 25.300 pendolari sui 70.000 pendolari che complessivamente dall’Italia vanno nel Canton Ticino. Secondo il Rapporto sullo studio regionale sulla cooperazione transfrontaliera Italia – Svizzera negli ultimi anni il numero di frontalieri verso il Ticino è aumentato di 2,5 volte con valori intorno ai 30.000 nel 2003 a valori intorno ai 70.000 nel 2019. Secondo i dati della BAK Economics in Canton Ticino, diversamente dagli altri Cantoni esiste una percentuale nettamente più elevata di lavoratori frontalieri altamente qualificati (attività complesse e molto complesse - attività che implica un complesso processo decisionale e di risoluzione dei problemi, che richiede una grande quantità di conoscenze teoriche e fattuali). Dei 70.000 lavoratori frontalieri, circa 16500 persone coprono la domanda di manodopera qualificata in Canton Ticino. 15000 addetti ricadono nella manodopera “Semplice” (semplice attività di natura fisica o manuale); 32500 addetti rientrano nella categoria “Pratica” (attività pratiche come vendite, assistenza, elaborazione e amministrazione dei dati, uso di macchine). 15000 addetti ricadono nella manodopera “Complessa” (attività complessa che richiede grandi conoscenze in un campo specializzato).

Governance

Gli attori, la governance e le politiche pubbliche

Indice sottosezioni:

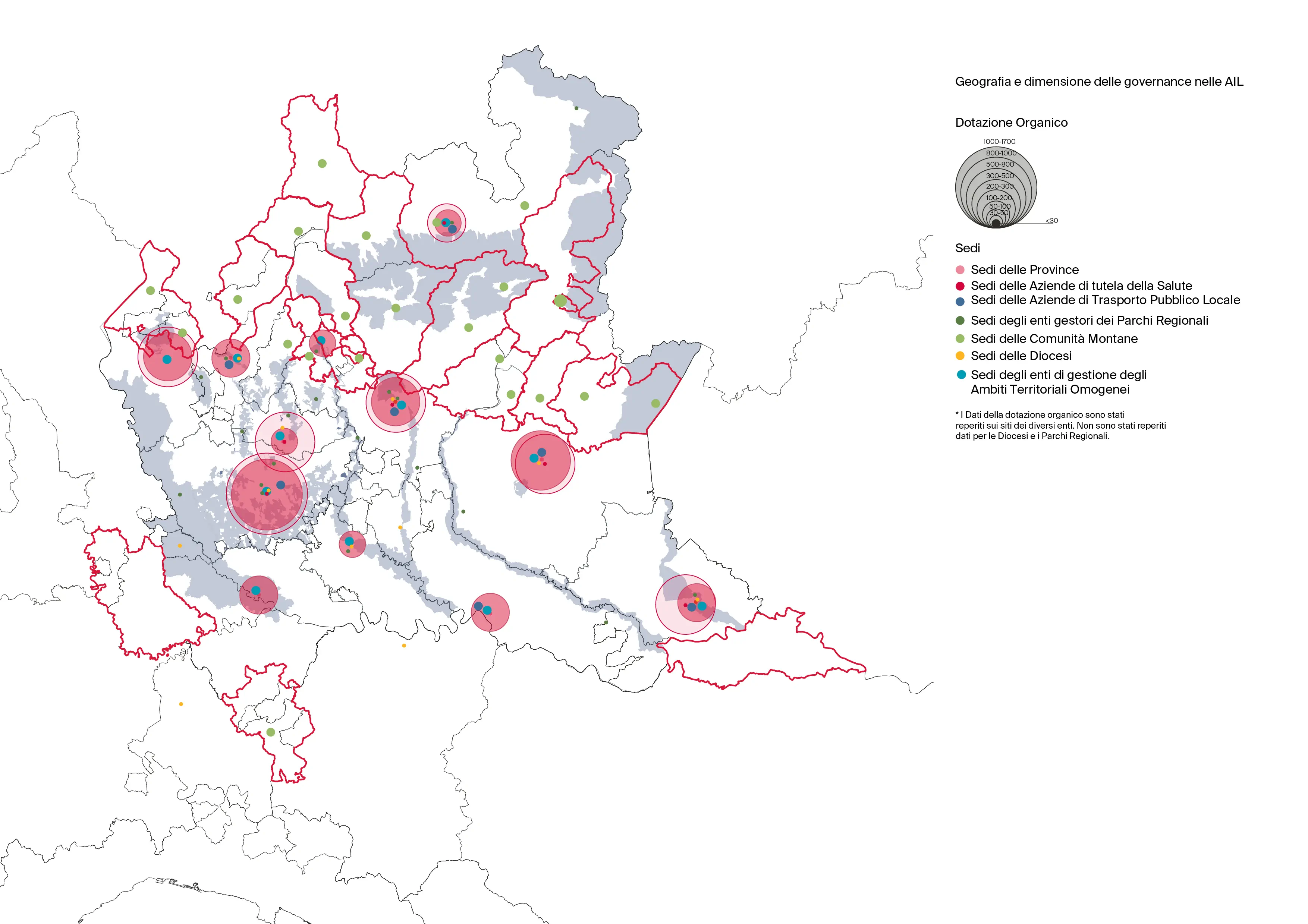

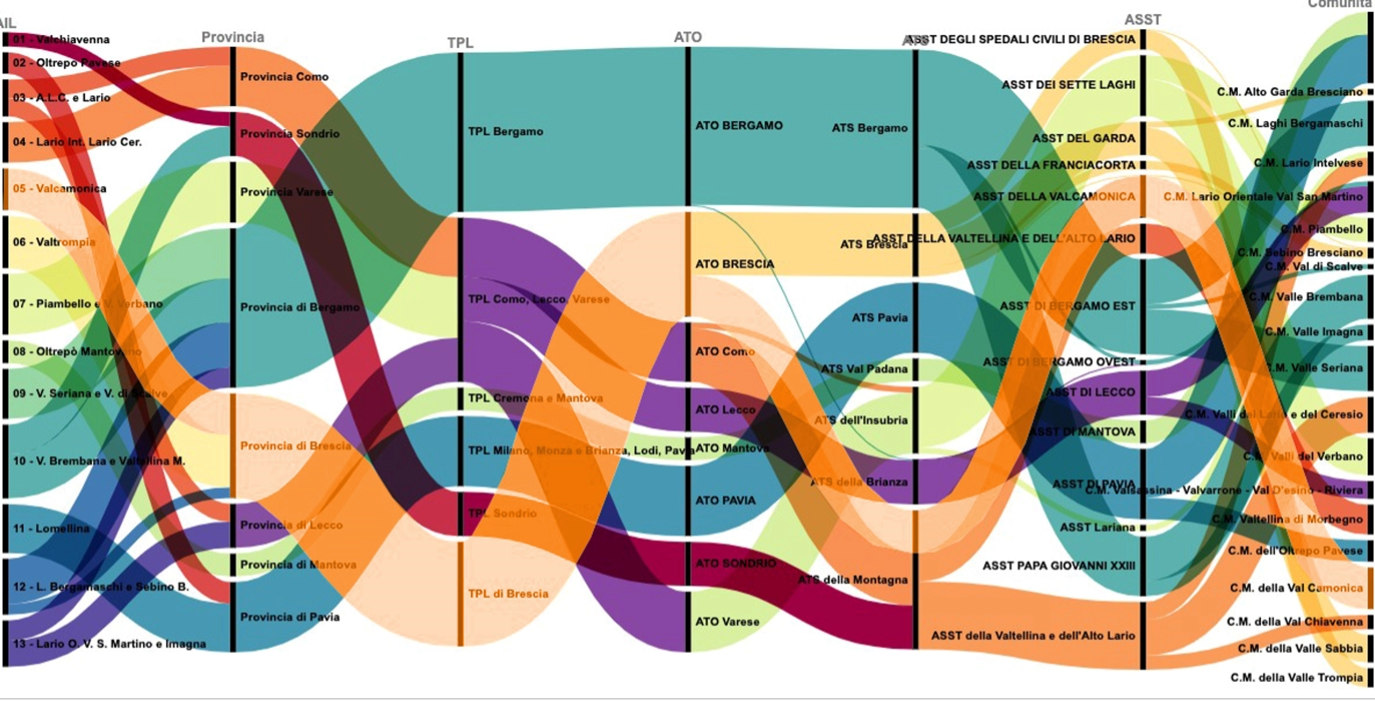

L’indicatore di frammentazione del sistema di governance nelle aree interne è stato calcolato in base ai diversi organismi di gestione di servizi sul territorio: la Provincia, gli Uffici scolastici territoriali, l’Azienda di tutela della salute, l’Ambito Territoriale Ottimale, i Parchi Regionali, le Comunità montane, il Trasporto Pubblico Locale, le camere di commercio. L’area interna del Lario Intelvese e del Ceresio rientra completamente nel territorio della provincia di Como, cui fano capo l’ATO e l’ufficio scolastico provinciale. L’area rientra in parte nel perimetro della comunità montana delle valli del Lario e del Ceresio che si estende a nord nell’area intera dell’Alto Lago di Como e in parte nella comunità montana delle Valli del Lario e del Ceresio a sud. Fa quasi completamente capo all’ATS della montagna per i servizi sociosanitari ad eccezione di una piccola parte che si attesta nel territorio dell’ATS dell’Insubria.

photo_library

Il grafico riporta il posizionamento dei diversi organismi di governance e la loro dimensione con riferimento alla dotazione di organico. I dati sulla dotazione di organico sono stati reperiti dai bilanci dei diversi enti; non vi sono indicazioni per la dimensione organica degli enti di gestione dei Parchi Regionali.

Da un punto di vista generale si evidenzia che le sedi amministrative dei diversi organi di governance sono prevalentemente posizionate nei capoluoghi di Provincia. Nel caso dell’area del Lario Intelvese e Valli del Ceresio solo la sede della comunità montana del Lario Intelvese è localizzata all’interno del perimetro dell’area interna, nel Comune di San Fedele Intelvi. La Comunità Montana ha due dipendenti. La Comunità Montana della Valle del Lario e del Ceresio, la cui sede è nel comune di Gravedona e Uniti, nell’Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario, ha 16 dipendenti.

L’area interna del Lario Intelvese e Valli del Ceresio è interamente compresa nella provincia di Como, sulla sponda sinistra del lago. Il territorio è però suddiviso tra due Comunità Montane: la CM Valli del Lario e del Ceresio e la CM Lario Intelvese, a sud. La quasi totalità dei comuni appartenenti alla Comunità Montana del Lario Intelvese è anche coinvolta nel più ampio GAL Lago di Como. In questa porzione di territorio sono anche presenti diverse esperienze di fusioni di Comuni: Alta Valle Intelvi, Centro Valle Intelvi, Tremezzina e Bellagio, quest’ultimo solo limitrofo all’area. L’unica Unione comunale si colloca a sud dell’Area, ma all’esterno della stessa (Lario e Monti). L’area appare dunque divisa in due, per quanto riguarda la cooperazione intercomunale, con una maggiore propensione nella zona meridionale.

Infine, un’ulteriore misura della capacità di cooperazione alla scala dell’area è lo stato della pianificazione energetica e per il clima. Solo 1 comune è dotato di Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). Nell’area esiste un solo PAES intercomunale promosso dall’unione di Griante e Tremezzina (2013).

Prospettive

Dove va il Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio? Tre temi verso l'agenda strategica dell'area

Indice sottosezioni:

7.1 Welfare, accesso ai servizi e qualità della vita

Il territorio del Lario Intelvese e Valli del Ceresio presenta una varietà di condizioni demografiche: nell’ area sono presenti in maggioranza piccoli e piccolissimi Comuni – un esempio è Val Rezzo, con 164 residenti – e solo alcuni Comuni più grandi, come Cernobbio, che conta circa 7700 residenti. Tale differenza demografica è accompagnata anche da una polarizzazione per fasce d’età. La popolazione giovane (6-19 anni, età scolare) è concentrata soprattutto nei Comuni intorno al lago di Lugano mentre la popolazione dei grandi anziani (oltre gli 80 anni) si trova maggiormente nei Comuni di costa del lago di Como e nelle aree più interne del Lario Intelvese e Valli del Ceresio. Dal tavolo di lavoro emerge la scarsa presenza di spazi di aggregazione culturale in cui prevedere attività extrascolastiche. Nel territorio assistiamo anche ad elevati processi di abbandono scolastico (scuole secondarie superiori), causati in parte dall’attrattività di impiego non specializzato, ma ben remunerato, nella vicina Svizzera. I servizi essenziali (sanità, mobilità, istruzione) sono concentrati principalmente nei comuni rivieraschi (lago di Como e lago di Lugano) con una forte polarizzazione nei Comuni di Menaggio e Porlezza. Menaggio è l’unico Comune dell’area in cui è presente un presidio sanitario, pur limitato nelle prestazioni offerte: la popolazione si rivolge con sempre più frequenza agli ospedali di Como, a sud, e di Gravedona (a nord dell’area). In alcuni Comuni di montagna è difficile offrire i servizi minimi, come ad esempio l’ambulatorio medico, il trasporto scolastico, il negozio alimentari oppure il bar. I processi di polarizzazione si riflettono anche nelle pratiche di mobilità: Menaggio e Porlezza sono i “poli” interni dell’area; la mobilità verso l’esterno è indirizzata soprattutto verso i poli di Como, Gravedona e Lugano. Particolarmente difficoltosa è la condizione di accessibilità di alcuni Comuni e frazioni di mezza montagna anche a causa della morfologia del territorio; sulla fascia rivierasca, la Strada Regina risulta sottoposta a intensi volumi di traffico specialmente nei mesi di alta stagione turistica, da maggio a ottobre. Secondo i partecipanti intervenuti ai tavoli tematici dei workshop occorre prevedere un maggiore coordinamento tra il trasporto pubblico locale su gomma e quello via lago. In questo modo, integrando i sistemi di trasporto, si potrebbero ridurre i lunghi tempi di percorrenza per gli studenti e gli abitanti e anche valorizzando la mobilità interna. Inoltre, si pone l’accento sulla necessità di rinnovare il parco mezzi pubblici di trasporto, introducendo mezzi ibridi ed elettrici di piccole dimensioni (15/20 posti). I partecipanti ai tavoli di lavoro evidenziano come i trasporti siano fortemente carenti soprattutto nelle ore serali e notturne. Risulta inoltre un processo di migrazione interna all’area con flussi di spostamento dai centri abitati rivieraschi verso i Comuni più interni. Significativa la traiettoria demografica del Comune di Centro Valle Intelvi: in soli 5 anni il Comune ha avuto un incremento di 500 residenti, con un saldo in positivo del 20% della popolazione. Dal tavolo emerge come i nuovi abitanti siano in maggioranza giovani coppie, che faticano ad accedere al mercato della casa nei Comuni rivieraschi dove i valori immobiliari sono molto elevati, oppure proprietari di seconde case che decidono di spostare la residenza qui. Anche se con numeri minori, si può riscontrare un processo di ripopolamento simile anche nel Comune di San Bartolomeo Val Cavargna dove, negli ultimi anni, si è assistito all’arrivo di 15 nuove famiglie straniere (francesi, olandesi, svizzere e tedesche) che hanno recuperato case in abbandono. Dai tavoli tematici emerge la necessità di sostenere con adeguati servizi questi processi di ripopolamento, attraverso un’adeguata dotazione di asili nido, scuole, palestre e mense scolastiche. Se da un lato il processo di migrazione interna può essere visto come tendenza positiva per i Comuni più interni dell’Area, come nel caso della Val d’Intelvi, dall’altro questo fenomeno è anche il risultato di un processo di espulsione in atto nei Comuni rivieraschi a causa di un mercato immobiliare sempre più costoso. Una delle necessità emerse dalla discussione è quella di prevedere nel territorio alloggi con canoni adeguati agli stipendi di fascia media e ai più giovani. Ad esempio, la carenza di soluzioni abitative in linea con gli stipendi dei docenti delle scuole ne determina il turnover, a discapito anche della continuità didattica. Se da una parte ci sono Comuni di mezza costa e interni che stanno guadagnando popolazione, dall’altra ci sono molti Comuni in cui si assiste a processi di forte spopolamento, incentivato anche dal piano di razionalizzazione degli istituti scolastici. Per i partecipanti ai workshop occorre un intervento legislativo affinché, in talune zone interne, sia ridotto il numero minimo di alunni per classe al fine di evitare pluriclasse e garantire una didattica adeguata. Un ulteriore elemento che caratterizza il territorio è la forte presenza di processi di sottoutilizzo e abbandono del patrimonio pubblico, anche a seguito della concentrazione di servizi e delle unioni amministrative. Occorre valutare la riqualificazione e riconversione di edifici abbandonati o non più utilizzati per destinazioni istituzionali in alloggi a prezzi calmierati a favore della popolazione locale. Dai tavoli di lavoro emerge anche la necessità di prevedere un maggiore sostegno all’ingresso nel mondo dell’impiego per le persone fragili, attraverso progetti di inserimento lavorativo.

In sintesi, la “perifericità” dell’Area è percepita dagli attori locali non solo in termini di scarsa accessibilità e attrattività turistica territoriale, ma anche di una minore presenza e prossimità di servizi alla popolazione, declinata in termini differenti nelle diverse porzioni dell’Area. Rispetto al tema trattato nel relativo tavolo, sono emerse nuove polarizzazioni e relazioni che nel tempo si stanno consolidando: la Val d’Intelvi si sta progressivamente configurando come un territorio attrattivo per la popolazione dell’Area, grazie ad un mercato immobiliare con prezzi accessibili pur mantenendo una scarsa accessibilità interna (bassa infrastrutturazione di mobilità) una ridotta offerta di servizi alla persona. Allo stesso tempo, la porzione rivierasca – pur forte dal punto di vista economico per la vocazione del turismo di alta fascia si sta progressivamente desertificando in termini di residenti e commercio di prossimità, con ricadute negative sulla struttura sociale, ma anche sulla gestione del patrimonio costruito dei comuni interessati.

7.2 La struttura economico-produttiva: manifattura e turismo oltre le polarizzazioni

Il territorio del Lario Intelvese e Valli del Ceresio, similmente ad altre aree in prossimità dei laghi nella Regione Lombardia, è interessato da una forte vocazione e polarizzazione turistica, specialmente nei Comuni rivieraschi dei laghi di Lugano e di Como (fascia centrale e meridionale dell’Area). Il modello tradizionale del turismo del lago è caratterizzato da un picco di presenze nella stagione primaverile ed estiva, al quale segue una bassa frequentazione da parte dei turisti nei mesi autunnali e invernali. Questi flussi hanno generato una forte pressione sul funzionamento del territorio, soprattutto nella parte meridionale dell’area, con significative implicazioni sulla vita dei residenti, in termini di mobilità, servizi e accessibilità al mercato immobiliare. Dai tavoli di lavoro è emerso però che la maggior parte delle grandi strutture ricettive negli anni non sono state in grado di aggiornarsi e riposizionarsi in un mercato del turismo in fase di cambiamento. Nel territorio si avverte la necessità di istituire un Consorzio capace di governare il turismo che si sviluppa dal lago verso i territori montani e più interni. Si tratterebbe di una strategia che potrebbe ridurre la forte pressione turistica dei mesi estivi orientandola dal lago verso le valli. Le azioni intraprese nell’ultimo decennio sono tese verso un modello di fruizione “lenta” del territorio attraverso la rete di ciclabili, cammini e percorsi escursionistici già esistenti, che però andrebbero messi a sistema. Accanto alla vocazione turistica esiste una realtà manifatturiera legata al settore tessile tra le più attive del Nord Italia, concentrata nel Comune più prossimo a Como, Cernobbio. Il territorio del Lario Intelvese e Valli del Ceresio ospita anche un distretto industriale: i quattro Comuni di Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio e Laglio nella parte sud dell’area fanno parte del Distretto tessile e abbigliamento comasco, uno dei distretti di più lunga tradizione nel Nord Italia e che comprende 68 comuni, 30800 Unità Locali, e circa 145661 addetti alle unità locali. Nel territorio si possono individuare alcune realtà manifatturiere innovative nel settore delle tecnologie. Dai tavoli emerge la necessità di prevedere forme di sostegno alle filiere produttive e di potenziare il rapporto tra formazione e mondo del lavoro per supportare il reclutamento di addetti per le imprese che non sono in grado di competere con le offerte della vicina Svizzera (sia per livello di retribuzione economica che per la tipologia dei contratti di lavoro). Inoltre, nel territorio assistiamo alla scomparsa di alcune attività artigianali tradizionali come la produzione del cioccolato, la lavorazione del vetro, del rame e dei tessuti che soffrono anche delle difficoltà logistiche e della lontananza con le principali vie di trasporto. Un ulteriore carattere significativo dell’area è la sua natura di territorio di confine. La prossimità del Canton Ticino e della città di Lugano è sia un’opportunità che una criticità: negli ultimi anni sono emersi numerosi canali e strumenti di promozione delle relazioni transfrontaliere; allo stesso tempo, vi sono asimmetrie e divari che hanno implicazioni economiche, sociali e spaziali. Si tratta di territori che hanno forti livelli di interdipendenza: dovuti dalle numerose interazioni transfrontaliere che si manifestano nei flussi delle attività commerciali e turistiche e nei flussi di pendolari che quotidianamente attraversano il confine. Per il Canton Ticino la vicinanza al Lario Intelvese e Valli del Ceresio rappresenta un bacino da cui attingere forza lavoro; per i lavoratori transfrontalieri la vicinanza della Svizzera rappresenta un’opportunità per ottenere retribuzione più alte rispetto a quelle offerte in Italia. Emerge dai tavoli di lavoro la necessità di offrire dei servizi di supporto alla popolazione locale al fine di incentivare la loro permanenza in Italia.

7.3 Cura del territorio e prevenzione del rischio: patrimonio naturale, costruito, biodiversità